あなたは、コテンラジオをご存じですか?

本記事は【歴史を面白く学ぶコテンラジオ_COTEN RADIO(コテンラジオ)】をシーズン毎にまとめ、紹介している記事になります。

- 【この記事を読む価値】

- 視覚的に理解できるので、耳だけでは理解しづらかったという人や何度もリピート再生した経験のある方におすすめです。

- 約3時間00分(約20分×9エピソード)を1記事にまとめているので時短になります。これからコテンラジオデビューしたい人や迷っている人は試しに読んで見て下さい。

【今回紹介しているのはこちら】本編YouTubeで公開しています。

動画で確認したい方はどうぞ(収録時のカメラの位置が変わりました。)

普段はpodcastで楽しんでいる方もぜひ映像付きでどうぞ

シーズン毎にテキストでまとめているので気になる方はコチラをどうぞ

♦シーズン1 吉田松陰♦

♦シーズン2 スパルタ♦

♦シーズン3 コミュニケーション史♦

♦シーズン4 天皇♦

♦シーズン5 キングダムSP 秦の始皇帝♦

♦シーズン6 諸葛孔明♦

♦シーズン7 世界三大宗教♦

♦シーズン8 ヒトラー♦

♦シーズン9 フランス革命♦

♦シーズン10 ガンディー♦

♦シーズン12 お金♦

♦シーズン13 三蔵法師・玄奘♦

♦シーズン14 高杉晋作♦

今回のテーマは、まさにトップクラスの英雄「アレクサンドロス大王」です。

過去シーズン1や10でも紹介しているようなヒーロー系偉人の中で、まさにトップクラスの人物です。

英優中の英雄である彼の伝説は”全戦全勝”自分より強い相手に挑み超えてゆく様はまさに少年マンガの主人公そのもの!!

『ドラゴンボール』など少年ジャンプが好きな人は絶対好きなシーズン11アレクサンドロスの英雄伝説をどうぞ

1. #63 アレクサンドロス大王ー人の夢は終わらねぇ!英雄列伝!(約16分)

2. #64 アレクサンドロスだ王ーろくでなしDREECE!ペルシャ戦争と覇権の変革(約23分)

3. #65 アレクサンドロス大王ーすごいよ!!フィリッポス2世(約24分)

4. #66 アレクサンドロスのヒーローアカデミア(約16分)

5. #67 世紀末リーダー伝アレクサンドロスーグラニコス編(約21分)

6. #68 世紀末リーダー伝アレクサンドロスーイッソスの戦い編(約17分)

7. #69 世紀末リーダー伝アレクサンドロスー最終決戦!ガウガメラの戦い(約18分)

8. #70 アレクサンドロス、ToLoveる!とらぶる!(約24分)

9. #71 アレクサンドロスのΨ難ーそして始まる血みどろの後継者戦争(約21分)

10. 感想

11. 参考文献

12. 最期に

#63 アレクサンドロス大王ー人の夢は終わらねぇ!英雄列伝!(約16分)

- アレクサンドロス大王は辺境の野蛮な後進国として見られていたマケドニア王国から始まり、当時ヨーロッパ人が認識していた世界のほぼ全てを征服する。「マケドニア王国の王」「エジプト王国のファラオ」「ペルシャ帝国の皇帝」を兼ね、文字通り「世界を統べる王」になる。

- 自分のことを神様だと自認しているふしがあり『ONE PIECE』のルフィ『ドラゴンボール』の悟空にも負けず劣らずの、人類トップレベルの自己肯定感の持ち主

- 戦場では王様なのに先陣を切って敵陣突入し、即断即決即行動!、頭も良く指揮官としても戦士としてもどっちも最高レベルの人。

目次へ戻る

まずは概要についてのエピソード#になります。

活躍した場所、時代

- アレクサンドロス大王が活躍したのは紀元前350年位のギリシャです。

- シーズン2スパルタで述べた、ペルシャが攻めて来た所の直後らへんの人物。

彼は英語で「Alexander the Great」と呼ばれており、「the Great」は大王を意味している。

「the Great」は歴史上でとても評価された人間にしか付かないのでそれぐらい凄い人物であるという事が分かる。

過去シーズン1、9,10で出て来た吉田松陰やナポレオン、ガンディーなど、ヒーロー系偉人ではトップクラスの人物。

実績にしても評判や伝説にしても、昔のヨーロッパ人なら皆が知っておりナポレオンたち英雄が英雄視しているレベル。

英雄伝説”全戦全勝””世界を統べる王になる”

彼の評価されている凄さは”全戦全勝”1回も負けた事が無いこと。

まさに少年マンガの主人公のごとく自分より強い相手と戦い勝ち続ける。

普通はどんな英雄でも何回かは負けているが、彼は負けなかった。

- 「ナポレオン」失脚しているので、死なないにしても負けている。

- 「織田信長や家康」負けたことがある。

- 「悟空」ラディッツ戦セル戦で亡くなり、復活するが敗北経験あり

- 「ルフィ」頂上戦争編でエースを救えず挫折、死なないにしても負けている。

彼は成果をどんどん出しており20代前半で英雄になり、33歳と若くして亡くなくなる。

- 戦場では自分が先頭に立って戦うので自分自身がまず強い。

- 頭が良く即決即断即行動で、指揮官としても戦士としてもどっちも最高レベル

- アリストテレスから学問を学び、スパルタ教育を受けるという”英才教育”により、戦争も出来て学問もできる人。

- 外見は左右の目の色が違う「オッドアイ」、金髪オールバック。

当時ヨーロッパ人が認識していた世界のほぼ全てを征服し、文字通り「世界を統べる王」になる。

- マケドニア王国の王(ギリシャの中に入っている外れの国の王)

- ペルシア帝国の王(当時の世界と認識されているいる部分の1/3を治める超大帝国の皇帝)

- エジプトのファラオ(宗教的指導者)

今風に例えるならば、

「アメリカ、ロシア、中国」の大統領がアレクサンドロス1人。

「Google、マイクロソフト、Amazon」の社長が全部アレクサンドロス。

今でも尊敬されていて、残る名前

肩書きが凄すぎて逆にイメージしづらい感じになっていますが、凄すぎることは分かっただろう。

だから彼はナポレオンなど英雄に尊敬される英雄であり、彼の名は現在にまで残されている。

- 彼がエジプトにアレクサンドリアという都市を作る

- そこにアレクサンドリア図書館という当時最高峰のライブラリー(叢書庫)があった

- これがAmazonの出しているアレクサの語源である

- 宇宙戦艦ヤマトの目指すイスガンダルは、アレクサンドロスのアラビア語読みである

右肩上がりの成功と最期の挫折

アレクサンドロスの人生は、子どもの頃から英才教育を受けており超優秀。

家柄も王子様なので王様になり、その瞬間から活躍して全戦全勝なので彼の人生グラフは基本ずっと右肩上がりで成功する。

しかし彼は、30歳くらいの時に内部の崩壊によって挫折する。

要は味方が彼についてこなくなる。

色々な人に英雄視されており実際に実績も残している。人類レベル最高の自己肯定感をもっていたであろう彼が、内部崩壊によって挫折して亡くなるまでの人生のはかなさが伝わると幸いです。

おそらく概要だけでは意味不明ですが、以下のエピソード#を読み進めて細かく理解していくことで腹落ちして理解できるだろう。

まずはアレクサンドロスの栄光の話しを聞けば楽しい。

#64 アレクサンドロス大王ーろくでなしGREECE!ペルシャ戦争と覇権の変革(約23分)

- ギリシャ世界では超多民族国家のペルシャ帝国の影響力がとても大きい。「ギリシャの都市国家群」と「多民族先進国家・ペルシャ帝国」との関係性は、この時代背景を理解する上で重要となる

- マケドニア王国はアレクサンドロス大王の故郷であり、当時は辺境の野蛮な後進国として見られていた。中国の春秋戦国時代で言えば秦と類似するような立場だった(シーズン5 キングダムSP 秦の始皇帝 参照)

- 父親(フィリッポス2世)の超優秀な事業継承、ギリシャの衰退による人材流出でアリストテレスの英才教育が受けられるなど恵まれた環境にあった

目次へ戻る

アレクササンドロス大王が生まれた時代背景についてのエピソード#です。

なぜ彼が出て来たのか、彼が出てくるに至る社会状況がわかります。

ギリシャの世界観

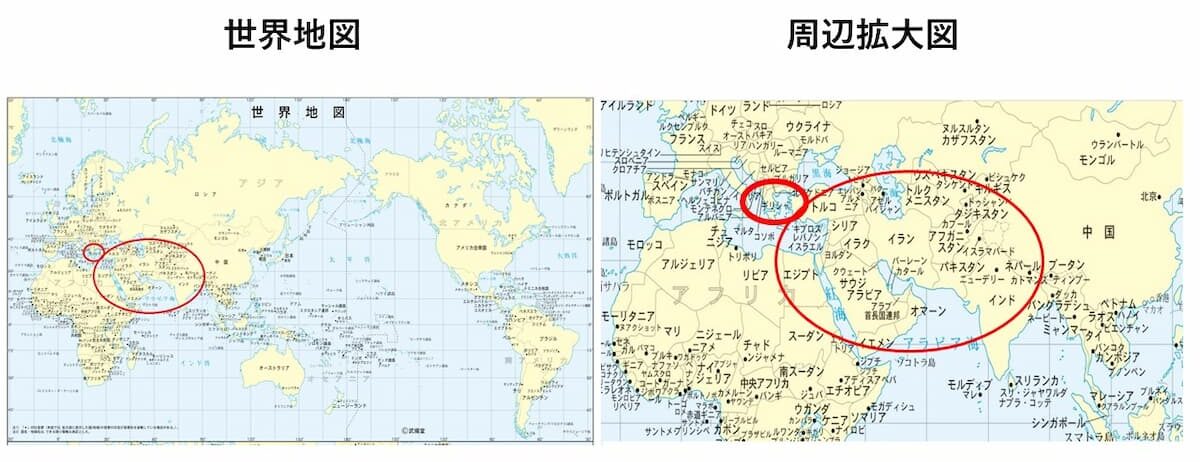

当時の世界は大きく分けて5つ勢力があり、ペルシア帝国が最大で(トルコ、エジプト~イラン、イラクを経てインドまで)ユーラシア大陸の真ん中をドンと治めている状態です。

以下に世界地図の切り抜き画像を載せておいたので参考にどうぞ。

- ギリシャ(都市国家郡)

- エジプト

- ペルシャ帝国(超多民族国家)

- 中国

- インド

当時はもう1つギリシャという巨大国家があり、海(エーゲ海)を隔ててペルシャ帝国の横にある。

※ギリシャは1つの大帝国ではなくてポリス(国)が集まったような都市国家である。

要は、城壁に囲まれた街がたくさんあって、その人たちが同盟を組んだり争ったりしているのがギリシャの世界

ポリスは800~1500位あったと言われており、1つのポリスには数百~数万人(多くて5万人)の規模であった。

※ちなみにアテネが人口4万人規模です。興味がある人は自分の住む市区町村の人口と比較してみるとイメージしやすいかと思います参考までにどうぞ♦総務省 参考資料 市区町村別の人口及び世帯数♦

ペルシャ帝国の統治

ペルシャ帝国は凄く広大な土地を治めており超先進国でした。(イメージが湧かない人は上記の世界地図を参考にどうぞ)

2500年前の古代の技術でこれほど広大な土地を統治するのは物凄く難しい。(当然、電話も車も無いので情報伝達だけでも超大変)

- 王の道と言われる道を作り、道路を整備して施設の使いの者が通れるようにする事で中央に情報が集まる情報統制システムを作った(シーズン3 コミュニケーション史 参照)

- これにより多民族国家に相当な金額の年貢のようなものを課して金を巻き上げる形をとって統治していた。

- その代わりに宗教などは基本的には凄く寛容にさせる。

マケドニア王国

ギリシャのスパルタやアテネがいる上の方に、オリンポスの山というものがあった。

そこにはゼウスやアポロ、アテナと呼ばれる神々がいると言われており、その山の下がギリシャの中心地だった。

しかし、実は山の上にもギリシャ人がいてこの人たちは野蛮人として扱われていた。

そしてそこにあったのが今シーズン主人公アレクサンドロスの生まれ故郷マケドニア王国である。

要は、中国の春秋戦国時代の秦という国も野蛮人とされており中心地では無かったので、同じような立ち位置だったわけです。(シーズン5 キングダムSP 秦の始皇帝 参照)

ギリシャの2強、アテネとスパルタ

アレクサンドロス大王が生まれる100~200年くらい前から始まる。(#64はシーズン2スパルタの振り返り的内容になりますが重要です)

元々ギリシャは、アテネ(経済都市)とスパルタ(軍事都市)の2強で互いの強みを活かして共生を保っていた(争ったり、抗力したりしながら生きている状態)。

そこにある日、領土を拡大してきたペルシャ帝国がギリシャに攻めてきたので、基本は仲が悪かったアテネとスパルタが手を組んでペルシャに対抗することになる。

ペルシャが2回攻めてきて、これをペルシャ戦争と呼ぶ。

マラトンの戦い

ペルシャ戦争の1回目をマラトンの戦いと言いペルシャ軍を追い返すことに成功する。

マラトンでペルシャ軍を追払った後、マラトン~アテネ(42,195km)を勝った報告を早く伝えたくて走った。

これが今のマラソンの語源であり始まり。

このマラトンの戦いがモデルになってるのが映画『300(スリーハンドレッド)』である。

ペルシャ軍(20万人)VSスパルタ軍(300人)+(他国の者1200人)

- 他国からの軍1200人は全然役に立たず、結局300人で闘ったらしい

- 相手も同時に20万人では闘えず1~2万程度VS300人だったらしい

スパルタ軍は300人で谷の様な所で迎え撃つ作戦を取る。これにより相手は大軍だけど一気に攻められず1~2万ずつで攻める。これをスパルタ軍が1週間足止めします。

結果、ペルシャ軍が2万人やられて超ビビるわけです。

何とか300人としたぞ。しかしあの強さはなんだ?スパルタって国は知ってたけどこんな奴らがいったいあと何人いるんだよ?

えっ!?こんな奴らがあと1万人もいるの!?

今回はちょっと帰ろうかな。

ペルシャは圧倒的に大きい自分たちがまさか負けるとは思っていないのに負けた。こうして攻めてきたダレイオス1世という王様が無念の内に亡くなる。

サラミスの海戦

ダレイオス1世の無念を晴らすべくその息子(クセルクセス)がギリシャに再び攻めて来るが追い返すことに成功する。これをサラミスの海戦と呼ぶ。

- チームワークを発揮したアテネとスパルタは仲良くなり飲み会するが、スパルタの飯が不味すぎてアテネが引く(シーズン2 スパルタ 参照)

- アテネがサラミスの海戦で作った海軍で海賊を蹴散らして安全な経済圏を形成して貿易で儲けて国力を上げる。

- アテネの国力を上げつつ民主制なので優秀な政治家が出て来てどんどん勢いよく大きくなる

ペルシャ帝国が政治的な工作によってギリシャ世界をコントロールする

(シーズン2スパルタ 参照)

アテネの拡大が気に入らないスパルタ。

ペルシャは2回負けてムカつくけれど大軍を連れていけないので、金(広大な領土を治めているので年貢もたくさん)にモノを言わせてスパルタに資金援助する。

要は、ペルシャが政治的な工作によってギリシャ世界をコントロールしようとして成功するわけです。

ギリシャを2分する戦い勃発(アテネVSスパルタ)

- スパルタが勝利しギリシャの盟主になる。

- これまでアテネが盟主としてギリシャを治めてこれたのは頭が良かったから

- スパルタは脳筋なので政治やビジネスは出来ない

ギリシャ全体の経済圏が下がり、皆の生活レベルが下がり貧しくなる。

こうして、ギリシャは傭兵としてペルシャに雇われペルシャの中の戦争に入るようになる。

要は、暮らせないので外に出稼ぎに出て行くことで、ギリシャの人材はどんどん流出していくわけです。

流出先は当然ですが、金を持つ所です。

それが「ペルシャ」「マケドニア」だったわけです。

※アリストテレスはアテネ出身ではないけれど、アテネに住んでおり頭が良かったのでマケドニアに雇われて行くということが起きる。

ギリシャから強国が消える

アテネが没落していきスパルタが1時的にギリシャの覇権を取るが、彼らは脳筋集団なので結局没落して行く。

スパルタがこれまで強国でいられたのは鎖国していたからである。

要は、鎖国により外敵要因が無い中であの体制(シーズン2参照)をとっていたから強い国を保つ事ができたが、アテネを盟主から引き釣り降ろして自分達が盟主になると盟主では鎖国状態はできない。

しかし、スパルタは鎖国したいので訳分からないことになっていった結果、ギリシャの国力がどんどん駄目になっていく。

テーベに2人の天才

アテネとスパルタ、2強の国力が落ちてきた時テーベという中小ポリスが新たに強い国としてのし上がってくる。

のし上げた人物「エパメイノンダス」「ペロピダス」という2人の天才がたまたまこの時期に生まれた。

※ちなみに、後にアレクサンドロスが出て来て彼に集約してしまうが「エパメイノンダス」は古代の英雄として知られる凄い人物である。

「ペロピダス」「エパメイノンダス」は軍人でした。

ペロピダスは戦場の敵軍隊のまっただ中で怪我をして自軍も負けた危険な状態になる。

基本的には誰も助けにこれない状況でしたがエパメイノンダスが命がけでペロピダスが救い出す。

そこから2人の天才に友情が生まれてチームワークを発揮してテーベをスパルタとアテネよりも強い国にのし上げて行く。

この2人が、人口が少ない弱くお金も無いテーベをどうやって強国にのし上げるのか知恵を振り絞って色々な戦略を考えてスパルタを倒します。

- 斜線陣形

- 神聖隊という特殊部隊(シーズン2参照、ゲイ同士をくっつけた部隊)

結果、ギリシャの中心に誰も強い勢力がいない状態になってでてくるのがマケドニアです。

※アテネ、スパルタは完全に出稼ぎ状態、テーベは強くなったとはいえ元々が弱いのでまだ全然。

アレクサンドロスの父フィリッポス2世

テーベを強固にのし上げる2人「エパメイノンダス」「ペロピダス」が戦略会議のために足繁く通っていた貴族の家には、1人の青年が外交的人質として他国から来ていた。

そして実は、この人質がアレクサンドロス大王のお父さんであるフィリッポス2世だった。

この親父が超天才でテーベがのし上がる様子を間近で見ているわけです。

当時のギリシャ世界のトップ2人を側で観ていて、それを吸収してマケドニアに帰りめちゃくちゃ強くする。

結果、マケドニアがギリシャ最強になってフィリッポス2統一統一する。

フィリッポス2世については後の#65で詳しく述べるので、以下に簡単にまとめたので確認しておきましょう。

- 名前は残していないが政治など総合力でいえば王様としてはアレクサンドロスよりフィリッポス2世

- アレクサンドロスが伝説になったのは1/3~1/2はフィリッポスのおかげ

- 人口を増やし軍隊を整えるなど戦争に勝つための土台は全部フィリッポスが作っていた

- アレクサンドロスに英才教育を受けさせる(アリストテレス、スパルタ教育)

- アレクサンドロス以外の将来側近で部下となる人達にも、同様にアリストテレスの教育を受けさせて共通言語でコミュニケーションできるようにしている

- 未来を見据えた人材投資、チームビルディングが出来ている人で事業継承の優秀な事例多数あり

以下、アリストテレスがどんな人物なのか簡単にまとめました。英才教育の意味がイメージしやすいと思います。

- 学問のほぼ全ての基礎を作った人で、万学の祖と呼ばれている。

- 3段論法や命題の証明もアリストテレスが作っており、今でも学ぶ

- ただの哲学だけでなく学問領域が広く(医学、動植物観察、自然界、社会科学、倫理)多岐にわたって圧倒的な観察力とその解釈で世界をインプットしていき、それを体系的にして意行くことができる人材として登場する。

#65 アレクサンドロス大王ーすごいよ!!フィリッポス2世(約24分)

- フィリッポス2世は名前は残っていないが、アレクサンドロス大王の父であり超優秀

- フィリッポス2世は軍事改革、経済改革、その他細かい改革によりマケドニア王国をギリシャNo1の強国にまで押し上げた

- 最期は痴情のもつれで暗殺されるが、政治を安定させ国力を底上げし完璧な環境状態で運良くアレクサンドロスが王に即位した

- アレクサンドロス18歳は初陣カロネイヤの戦いで鮮烈なデビューを飾る

アレクサンドロスの父フィリッポス2世についてのエピソード#になります。

フィリッポス2世は名前の残らない不出世の王ではあるが、彼を知らなければアレクサンドロスが成果を残し活躍できた要因を正しく評価できないので重要です。

フィリッポス2世の凄さ

フィリッポス2世は実力でいうとアレクサンドロスに並ぶくらい優秀な王様であり父です。

アレクサンドロスだけが英雄視されており、名前が残っていないフィリッポス2世ですが彼は頭も良くて土台を作り整えた重要な人物になります。

既に述べたように、テーベで弱い国がどうやって強国と闘うか本気で考える2人の天才の元で育った彼は、それらを吸収しマケドニアに持ち帰る。

この時点のマケドニアは、誰が王権を握るかでグチャグチャになっており他国にいつ乗っ取られてもおかしくない状態にあった。

そこで彼は最初に敵政を着実に排除していくことで自分が王になります。

要は、敵になる人を買収するか殺すかをしていったわけです。

この時点で凄いのだけれど、王になった後に彼は「経済改革」「軍事改革」を一気に行いマケドニア王国をギリシャの盟主にまで押し上げます。

経済改革

まずは以下に、彼が行った「経済改革」とその結果を表にまとめたので確認しておきましょう。

| (やったこと) | (具体、意味、結果) |

| インフラ整備による生産力の底上げ |

|

| 近郊開発 |

|

| 輸出業 | 既に述べているようにアテネが海軍を作っていたので、木材を輸出したりしていた。 |

| 貨幣システムを作る |

|

こうして国力が上がり、結果として人口が増える。

人口が増えるとういことは、軍隊の量が増えるということ。

軍事改革

さらに彼が行った「軍事改革」とその結果を以下の表にまとめたので確認しておきましょう。

| (やったこと) | (具体、意味、結果) |

| さらなる人口増加と「職業軍人」を作った |

|

| 騎兵隊を増やす |

|

武器の改良

戦いかたを変える「ファランクス」 |

|

こうして政治も軍事も細かい所を全部のジャンルで改革して行く。

ギリシャ盟主になる

こうして国力を上げながら、フィリッポス2世がどうやってギリシャを治めて行くのかについて。

既に述べているようにギリシャはグダグダになっており、盟主がいない状態になっているのでいざこざが治められない。

そしていざこざの中で「デルフォイの神殿の土地をめぐる争い」が起きていた。

※「デルフォイ神殿」とはギリシャ人にとって「伊勢神宮」よりさらに凄いまさに聖地メッカのようなモノです。

こうした争いがあり、デルフォイ神殿を管理できるのはギリシャの盟主なのでまずはデルフォイ神殿を取りに行き成功する。

結果、権威が付き元々は野蛮人として扱われてオリンピックにも招かれなかったマケドニア王国がフィリッポス2世の時代で盟主にまでなった。

後継者育成が上手

フィリッポス2世の時代で盟主になり、さらに後継者育成がめちゃくちゃ上手い。

アレクサンドロスには兄弟がいて、兄弟は知的障害があったらしい

※後に述べるがアレクサンドロスが自分が優れていると感じる自己肯定感が高い1つの理由にもなっているのかもしれない。

フィリッポス2世はアレクサンドロスに、スパルタ教育とアリストテレスで、文武両道の英才教育を施して行く。

当然、ギリシャもマケドニアとうい野蛮な国に盟主をされるのが気に入らない人達もたくさんいるので反抗するけれど全部抑えていく。

カイロネイヤの戦い

フィリッポス2世が反乱を抑えつつ統治する時の直前の戦いを「カロネイヤの戦い」という。

アテネスパルタの2強時代→アテネが上がり、それをスパルタが倒す。スパルタの覇権時代。→このスパルタを倒してテーベの覇権時代。

このテーベと闘うのが「カイロネイヤの戦い」(テーベ&アテネ連合軍VSマケドニア)

※テーベのサブでアテネもいる。

【テーベ&アテネ連合軍】

3,6万人の軍隊

エパメイノンダスが軍事改革で作って育てた「神聖隊」「斜線陣形」

【マケドニア軍】

上記のフィリッポス2世が10代の頃には最も最先端で新しく強い軍隊を、フィリッポス自身が吸収し自分の国に持ち帰り改革した軍隊で倒しに行く。

マケドニアは20年間の間にめちゃくちゃ強くなっている。

軍隊の量を1,6万人から3,4万人へ増やしている。

このカイロネイヤの戦いで、初陣(デビュー戦)を飾るのがアレクサンドロス18歳です。

ここで約40年間1度も負けたことのない神聖隊を倒すなど、いきなり強かった。鮮烈なデビューを飾ります。

アレクサンドロスには少ない騎兵を任せるが、私の指示があるまで動くな!

基本的に主力は私自身と信頼できる側近のパルメニョンの2人でいく。

元々フィリッポス2世はアレクサンドロスに出しゃばらせるつもりは無かった。

また色々な文献を読んでもアレクサンドロスが出しゃばらなくても勝てただろうと言われている。

普通に勝てたはずだが、アレクサンドロスが強すぎてこの戦争が一瞬で終わる。

アレクサンドロスは即断即決速攻攪乱で敵の大将をいきなり取りにいくという戦略を基本的に取ります(※キングダムの飛信隊のようなイメージで機動性重視)

要はこれまで重装歩兵による遅い戦いが基本の世界なので、突っ込んで来るアレクサンドロスと経験したことのない速攻でくる戦争にビビるわけです。

結果、軍隊が混乱して軍隊が混乱するとほぼ負けるのでそこを一気に突くというのがアレクサンドロスの基本戦略。

鮮烈なデビュー戦を飾るアレクサンドロスと複雑な父の思い

この「カイロネイヤの戦い」でアレクサンドロスは大活躍して鮮烈なデビューを飾るわけですが、父フィリッポス2世は素直に喜べない複雑だったと思います。

- アレクサンドロスは命令違反している

- 結果は強くて勝ったから良かったけれど、これにより自軍が総崩れしていたら冗談ではすまなかった

- 目の前でアレクサンドロスの圧倒的な実力、指揮力を見たはず

ここからアレクサンドロスは「強くてかっこいい」アイコン的な英雄になっていく。

頭に目立つ羽を付けて「自分だよ」俺がいくぜ!!

この辺からすでにスターです。(カリスマ性やオーラ、自己肯定力があった)

目立つ羽飾りなどセルフブランディングをしており、自分のブランド力を理解しているふしがある。

統治も上手い

フィリッポス2世は戦いに勝った後の統治も上手かった。

「テーベに厳しく、アテネに優しく」わざとひいきにして緩急を付けて対応を変えた。

これにより、アテネとテーベが再度手を結び結束しなくなる。

以下、簡単に表にまとめたので確認しておきましょう。

| フィリッポス2世の統治 | |

【アテネ】

| 【テーベ】

|

※同盟であり、統一とは違う。 | |

こうしてコリントス同盟により、名実ともにギリシャの盟主になっていき山の上にいた蛮族がのし上がっていった。

要は、ギリシャを代表しているのはフィリッポス2世という状態になるわけです。

親子の決裂と痴情のもつれ

ここである事件が起きる。

マケドニアのフィリッポス2世は一夫多妻制です。(ただし、政治的な理由があり政略結婚)

7人目の妻を入れる時、これにアレクサンドロスの母オリンピアスが反発しフィリッポス2世が離婚することになる。

これに怒ったアレクサンドロスは家出して1度決裂することになる。

しかし、決裂したとはいえアレクサンドロスは親を殺す程の人ではないので特に何も起きない。

しかし、決裂して2人の中が悪くなっている間にフィリッポス2世が暗殺されてしまう。

暗殺者は側近の1人バウス二アス、理由は同性愛の痴情のもつれです。

ギリシャはバイセクシャルが基本です。(シーズン2 参照)

当然フィリッポス2世もバイセクシャルでした。

フィリッポスの彼氏とバウス二アスの彼氏、要は彼氏同士が喧嘩して複雑なフライデー的な感じで暗殺される。

こうして飛ぶ鳥を落とす勢いのフィリッポス2世は絶頂期に亡くなるわけです。

結果アレクサンドロスが王に即位するけれど、時期がずれていたらおそらくアレクサンドロス大王は生まれていない。

要はアレクサンドロスは実力だけでなくて運も良いわけです。

- 父フィリッポス2世が改革してくれている

- 家庭教師がアリストテレス

要は完璧な環境を整えた状態で亡くなり引き継いでいるわけです。

事業継承もスムーズで、マケドニア王国では選挙で王差が決まる。

候補の中から側近たちの選挙で王が決まるわけですが、アレクサンドロスがダントツ優秀で王になる。

王になった後もフィリッポス2世が凄かったのでギリシャの皆が彼には勝てないと思っているので即位した後すぐに従える。

こうして、アレクサンドロス20歳が王になる。

当然、「若造が王になった」と反乱もあったが、彼はスピード重視で即抑えていく。

#66 アレクサンドロスのヒーローアカデミア(約16分)

- アレクサンドロス大王の母オリンピアスは酒の神バッカスを信仰する変わった人だった

- オリンピアスは、息子のアレクサンドロスは全知全能の神ゼウスと自分の子どもであると思っていた節があり、彼の自己肯定感の強さは母の影響を受けている可能性がある

- 母の影響で英雄やその行為に憧れを持つ子どもとして育ったアレクサンドロスは、神や英雄と自分を同一視している形跡が見られる

- 13歳から3年間アリストテレスからリベラルアーツを、レオ二ダスから軍事的スパルタ教育を受け、まさに文武両道の英才教育で育つ。

目次へ戻る

アレクサンドロスがどういった人物なのか、時間をさかのぼって幼少期から見ていくエピソード#になります。

彼の人となりが見えてきます。

母オリンピアスの存在

母オリンピアスの存在は大きく、アレクサンドロスはその影響を受けている。

母オリンピアスの名前はオリンピックの語源と同じです。

現在コロナ感染拡大を背景に開催の是非が問われている「オリンピック」、実は元々ありました。

オリンピア(祭典)と言いギリシャ人は4年に1回集まって仲良くしていた。普段は険悪でも4年に1回は仲良くしましょうというモノ。

この「オリンピア(祭典)」が語源。だから「オリンピック」と呼ぶ。

アレクサンドロスの母オリンピアス名前は元々は違ったが改名していた。

ギリシャの盟主になったことでこれまで参加できなかったオリンピックにマケドニアが初参加してさらに戦車競技で初優勝した。

フィリッポスは初参加初優勝、金メダルが嬉しくておめでたい名前として改名させる。

アレクサンドロスは20歳からずっと遠征しているが母とはずっと手紙でやりとりしており、終始母親を気にしており愛していた形跡がある。

- (父)フィリッポス2世が遠征で留守にしがちだったので、アレクサンドロスとオリンピアスの接する時間が長い

- 一夫多妻制なので母子の結び付きは強くなりがち

一夫多妻制

アレクサンドロスと母オリンピアスの結び付が強い背景としては一夫多妻制があげられる。

一夫多妻制ということは、誰の子どもが王様になるか分からないということを意味する。

- 妻が加齢により美しさが無くなり王様に愛されなくなる可能性がある

- 自分の子が王様ではなかった場合

こうなると悲惨な人生になってしまう。

母からすればそもそも自分の子どもだし、子どもの将来が自分(母)の人生に直接繋がっている。

子からすれば、上記理由から母は絶対に味方になってくれる。

アレクサンドロス親子だけでなく、母子は運命共同体なので1つの政治勢力を形成して宮廷内で活動していくわけです。

酒の神バッカスを信仰する母

オリンピアスは変わった人でした。以下詳しくみていきましょう。

- 宗教にのめり込む

- フィリッポス2世が嫌い

- アレクサンドロスを自分と神ゼウスとも間の子どもだと思っている。

密議という変な宗教に入り、酒の神バッカスを信仰している。

当時ではそこまでおかしなことではないけれど、トリップしながら蛇と戯れっる儀式をする集団でそうした派閥に没頭し属していた。

※フィリッポス2世も密議には入っているが彼は忙しくのめり込んでいない。

オリンピアはフィリッポス2世の事が嫌いでアレクサンドロスに悪口を言っていた。

この時のアレクサンドロスが立派で、「母はそうかもね」という姿勢であまり影響されなかった。

要は、ほど良い距離感をとれている。

完全にトリップしていてアレクサンドロスの事を全知全能の神ゼウスと自分の間に出来た子だと思っていた。

それをアレクサンドロスに言い聞かせたりしている「あなたは神の子なのよ」

アレクサンドロス自身も全面的には信じていないけれど、ずっと片隅に残る。

彼の自己肯定感の高さはここからきている可能性がある。

神や英雄と自分を同一視

こうした母のもとに生まれアレクサンドロスは英雄行為や英雄に対して凄く憧れを持つ子どもに育っていく。

「神様の子」だと言われ続け、彼の発言などを見るとギリシャの英雄アキレウスなどと自分を同一視して育った形跡が見られる。

要はアレクサンドロスのセルフイメージが「俺=英雄」であり、伝説上の英雄がやっている行為をなぞらえるような人生になっていく。

英才養育

こうした状態で13歳の時に英才教育を受ける。

- スパルタの先生レオ二ダスから「軍事」

- アリストテレスから「リベラルアーツ」

アレクサンドロス政権の中で後に幹部となっていく「フィロータス」「クラテロス」、そして唯一無二の親友で恋人のフェファイスティオン」

この人たちと一緒に約3年間英才教育を受けて仲間との絆も深めるという状態になっていく。

愛馬ブケファラスとの出会い

サイドストーリー的にエピソードを紹介。

アレクサンドロスが乗っている馬には「ブケファラス」という名前が付いていて、強くてかっこいい。

この馬は当時の価格でいうと65倍もする超高級な馬だった(※今で例えると¥1億円の車)

当時はまだフィリッポス2世が生きていて、マケドニアに馬を連れた商人が来た。

高い馬がいるけど買いますか?凄い馬だけど誰も乗りこなせないんです。どうしますか?

よしっ、誰か乗りこなせるやついるだろう。どうだ!誰かいるか?

俺が行きます。乗りこなせます!

挑戦は自由だけど、もし乗りこなせたらちゃんと買ってね

¥1億円は高いんだよなぁ。まぁ、どうせまだ子どもだし乗りこなせ無いだろ。良いよ。乗ってみろ。

結果、アレクサンドロスが本当に乗りこなしてしまって買わざるを得なくなる。

ただ一方で、自分の息子が誰も乗れなかった凄い馬を乗りこなした事に感動して泣いたらしいです。

そしてこのブケファラスが超デカくて強かった。

戦場で使う馬は全部ブケファラスで最期までアレクサンドロスについてくる。

ブケファラスは戦場ではなく最期は寿命による老衰で亡くなる。

余談ですが本編ラジオで触れているトウカイテイオーについて

凄い馬だった事がわかるので参考までにどうぞ、倍速で5分程度です。

仲間との結び付き

全体のストーリーを見ると、アレクサンドロスと仲間の関係性が深い印象を受ける。

イメージとしては幼なじみがそのまま大人になって仕事仲間になったような深く濃い結び付きを観じられる。

あまり多くを語らなくても意思疎通が出来ているエピソードなどが見られて面白い。

ペルシャ征服への動機について

詳しくは次のエピソード#67から述べるが、彼らはペルシャを征服しようとする。

その動機はどこから来ているのかというと「ギリシャ世界を統一」するためである。

アレクサンドロスが決めたというよりは父フィリッポス2世の時点でペルシャに攻め込もうとしており、そのフィリッポスの動機はギリシャをまとめるための単なる統治戦力に過ぎなかったわけです。

- フィリッポス2世が盟主になってギリシャを統一したい。

- 1つにまとめるためには外に敵を作らないと駄目だ

- ギリシャをまとめたは良いけどコレをどこに向けるべきかを考える。

- 過去にペルシャが攻めてきているので皆、少なからずそこに対する怒りがある。

- 統治戦略として「ペルシャに反撃するぞ」という話は自然に受け入れられやすい。

- ペルシャはデカイけど、軍隊を強くしたフィリッポス2世からしたらペルシャへ攻めることは無謀で不可能ではなさそう。

元々フィリッポス2世がコリントス同盟を作った時点でペルシャに攻めて行くという話をギリシャにしている。

アレクサンドロスはフィリッポス2世の時点で行こうとしていたペルシャに行こうとしてるだけであり、アレクサンドロス自身に何か特別な動機があったわけではない。

以下ではカロネイヤの戦いを含め、アレクサンドロスの人生では大きな戦いが5つあるので残りの4つをエピソード#毎に順番に見ていきます。

#67 世紀末リーダー伝アレクサンドロスーグラニコス編(約21分)

- マケドニア王国は国家財政が崩壊寸前でペルシャ帝国へ東征している。アレクサンドロス大王の東征はリスクテイクな行動であり、少しの失敗で国が大崩壊する可能性があった。

- マケドニア軍隊の特徴は「騎兵による機動性の高い軍隊」当時のギリシャ世界では重装歩兵が中心なので特殊だったといえる。

- アリストテレスの弟子アレクサンドロスは東征に学者をたくさん連れて行く。情報の価値を理解しており、好奇心溢れる冒険者タイプでもあった。

- 敵はペルシャだが、戦場では傭兵として雇われているギリシャ人同士で闘っている。

- アレクサンドロス大王の基本戦略である「即断即決、速攻攪乱」は、斥候による緻密な情報収集がそれを可能としていた。

目次へ戻る

アレクサンドロスがペルシャへ向けて東征するエピソード#になります。

国家財産崩壊寸前でペルシャ帝国へ向けて東征

アレクサンドロスが王に即位して20歳の頃、ペルシャ帝国へ攻めに行くぞ(東征)という話がでてくる。

これは父フィリッポス2世が暗殺される直前までしようとしていたことであり、その意志を引き継いで東征に行く。

ちなみにこの時、マケドニアの国家財政は借金だらけで崩壊寸前でした。

理由はフィリッポス2世が長期戦略で投資していたからです。

- 国の金庫には60タラント

- 父の借金が500タラント

- アレクサンドロスが東征の為に800タランとの借金を追加する。

※タラントという単位がどれくらいかは分からないが、60持っていて、その10倍の借金がある状況からさらに15倍の借金を追加している。

頭も良くて、ファクト(現状)認識の権化とも言えるアリストテレスの弟子であるアレクサンドロスが財務表を見ないとは考えにくい。

読んだ上で借金をしてでも戦争を仕掛けた方が良いと判断したのだと思うが、これは凄まじリスクテイク行動である。

要はアレクサンドロスがもし失敗していたらマケドニアは大崩壊していたわけです。

マケドニア軍隊の特徴

マケドニア軍の軍隊には大きく分けて2つの特徴を持つ。

- 騎兵が多い

- 特殊部隊を持っている

既に述べたようにテッサリアという野蛮な土地を治めたことで、良質な馬をたくさん確保できるようになり、これにより騎兵の数が増えている。

ヒュパスピスタイと呼ばれる特殊部隊(何でも屋)王様の指示には全て従う忍者のようなイメージ。

そしてこの「騎兵が多い」のはこれまでのギリシャの特徴ではない。

要は「重装歩兵」なので歩兵が中心だったわけです。

当時の騎兵は鐙と呼ばれる、馬の鞍に付けて足を掛けるものがまだ発明されていない。

なので馬に直接のっているので踏ん張りが利かず乗るだけでも難しくて敵陣の歩兵に突入するなどできなかった。

しかし、アレクサンドロス達はそれが出来ていて、騎兵を強くして機動性の高い軍隊を持って東征に行く。

東征メンバーに学者

東征に出る時にたくさんの学者を連れて行っており、ここにアリストテレスの弟子っぽい特徴を感じる事ができる。

以下、簡単に表にまとめたので確認しておきましょう。

| 記者(ライター) |

|

| 通訳 |

|

| 技術者 |

|

| 医者 |

|

| 地理、歴史、動植物の学者 |

|

| 哲学者 |

|

傭兵隊長メムノン

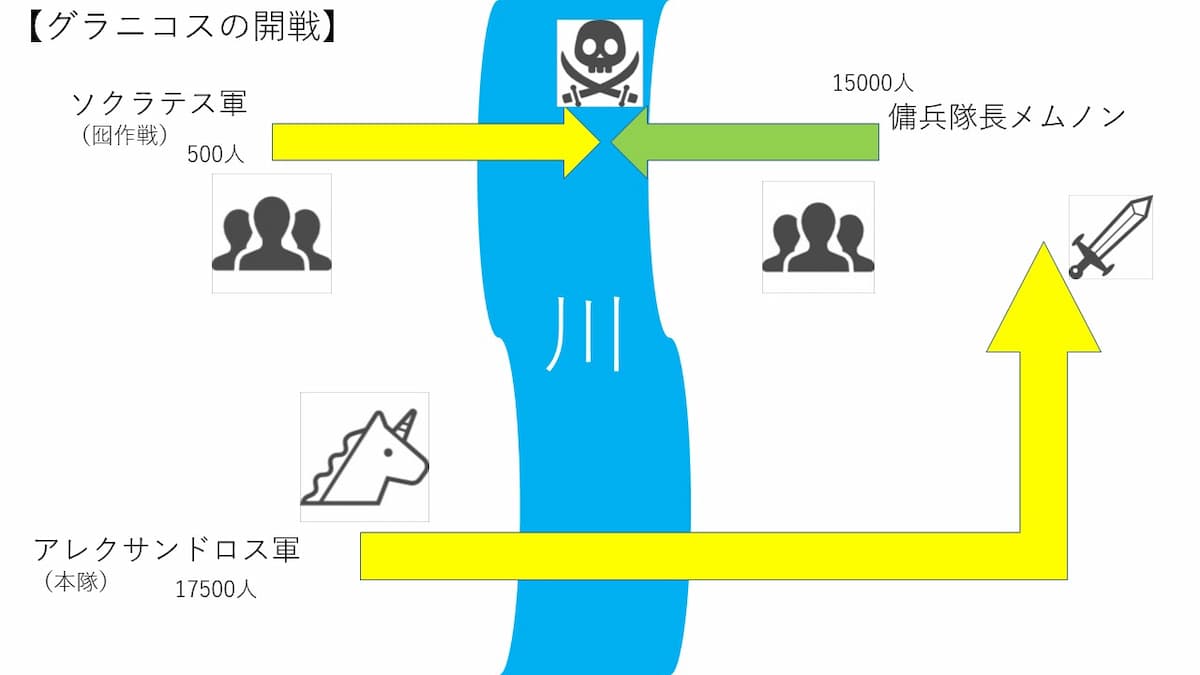

ついに戦いに出た時の最初の開戦を「グラニコスの開戦」と言う。

この時の敵は「傭兵隊長メムノン」と言う。

エピソード#64の時代背景で既に述べているが、当時のペルシャは大量のギリシャ人傭兵を雇っている。

つまり、アレクサンドロス(ギリシャ側)はペルシャを相手にしているが、戦場ではギリシャ人同士で闘っているわけです。

ペルシャ帝国の王様「ダレイオス3世」からとても信頼のあついギリシャ人の傭兵隊長がメムノンであり、最初に戦うのがグラニコスの開戦。

※ペルシャ征服を目指して東征しているアレクサンドロスの敵は「ダレイオス3世」

アレクサンドロス軍は4万人位で遠征して来ている。

なので彼らは補給(食事)の確保が大変なはずなので、そこを止めてしまいましょう。

具体的にはアレクサンドロス軍が上陸してくるトルコ辺り(ペルシャ自身の土地だけど)の農地を全部焼いて食事を取れないようにしてしまいましょう。

このメムノンの作戦に対してペルシャ軍で意見が割れてしまう。

守る側であるペルシャはリスクを取らない。ここでリスクを取れなかった。

※歴史を学ぶと守る側はリスクを取らず滅ぶ状況がよく見られる(シーズン9など)

自分の土地なのでそこを焼くと収入が下がる。

アレクサンドロスにまだ1回も負けてないし、収入を下げたくない。

だから焼きたくない。

ダレイオスからは信頼されているが、メムノンはギリシャ人なのでペルシャに舐められているし、他から見たら外人なので信頼されていない状態。

要は一致団結しているわけでは無いわけです。

一方でアレクサンドロス軍は、軍隊を率いているアレクサンドロス自身が英雄でかっこいい。

その英雄が先頭を切って戦ってくれるので皆の士気が高く、リスクを背負って即断即決で指示も明確。

さらに側近たちも幼少期からの親友たちなど繋がりの深い人達で構成されており、言葉にしなくても阿吽の呼吸で手足のように軍隊を動かせる。

グラニコスの開戦

アレクサンドロス21歳、攻められているペルシャ軍がどこで迎え撃つか決められるので「グラニコス」という平原で戦うことになる。

- アレクサンドロス軍は18000人連れてきている。(ただし、一気に全員は戦わないし、全員が軍人ではない)

- 対してペルシャ軍は15000人。(おそらくアレクサンドロス軍よりちょっと少ない)

アレクサンドロスの戦いでは情報収集が凄い。

戦う前に斥候と言い情報収集するための騎兵を先発してたくさん出す。

これにより相手の情報をリアルタイムで聞き続けながらそれに合せて自分たちの陣形を整えていく。

要は、戦場についた時にはもう既に陣形が整っている状態が出来ているわけです。

相手は迎え撃つ側なので場所を決めて早めに布陣しており、斥候によって相手がどんな陣形で来ているか分かるわけです。

囮作戦

戦いは最初、川を挟んで対峙することになります。

そして攻める側のアレクサンドロス軍が川を渡らなくてはいけない。(※渡る間に攻められる不利な状況)

そこでアレクサンドロスがとった戦略は「囮作戦」でした。

ソクラテス将軍(※先生と名前は同じだが別人です)に500人の兵を率いさせて川を渡らせます。

そこにペルシャ軍が攻撃を集中させてソクラテス軍がやられている間に、別場所からアレクサンドロス軍が進みます。

※亡くなった後の遺族には免税や財産をあげる、神様扱いして銅像を建てたりしている。

要は亡くなっても名誉とお金が手に入り家族が安寧だから突っ込めるわけです。

結果ソクラテス軍は1/3位がやられて、投げやりで戦うペルシャ軍に全部を投げ尽くさせた。

つまり、斥候により事前に相手の武器情報も知っているので、消耗品を使い切らせて突っ込むという作戦でもあったわけです。

アレクサンドロスの戦略は基本的に速攻です。速攻して攪乱する。

ソクラテス将軍たちが攻撃されている間に、別場所から本体とアレクサンドロス軍が近づく。

アレクサンドロスが超デカい馬(ブケファラス)に乗って先頭に立って騎兵で突っ込むのでめちゃくちゃ怖い。

騎兵で突っ込む側も突っ込まれる側も怖いけれど、王様のアレクサンドロスが先頭にいるので行かざるを得ない。

アレクサンドロスがどんどん敵を倒して中枢まで入る。

こうして敵陣形が壊れ混乱した所に本体をぶつける。

こうして迎撃態勢ができていない所を突いていくことで敵を総崩れにしていく。

結果、メムノン隊&ペルシャ軍隊は総崩れしてアレクサンドロス軍の圧勝で終わる。

- ペルシャ軍隊の戦死者3000~4000人、指揮官2人を倒し捕虜が2000人。

- アレクサンドロス軍の戦死者115人(おそらく殆どがソクラテス軍)

アレクサンドロス軍が突入した時点でペルシャ軍は殆ど逃げている状態。

混乱し司令官がやられて怖くなって統率が取れない。命令しても戦ってくれない状態になる。

グラニコスの開戦はこんな感じで決着がつき。

この後、アレクサンドロスは傭兵になって同じギリシャ人同士で戦っている人達を許さなかった。怒って奴隷にしたりしている。

この後ダレイオス3世と2回の開戦があるのだが、この厳しい判断によってギリシャ人傭兵はアレクサンドロスと死ぬ気で戦いに向かってくる様になってしまい強敵になる。

要は、ここで厳しい判断をしなければ味方として取込んで合流できたかもしれないけれど、ギリシャ人傭兵からしたら許されず後がないので必死になって戦いに向かってくるわけです。

まるで物語のような歴史

今の僕たちが知る物語やマンガは、キャラクター設定や出来事などこうした歴史がモデルになっていたりする。

歴史を聞いているようで、1つの物語を聞いているように楽しめる。

ぜひ本編ラジオでもお楽しみ下さい。

#68 世紀末リーダー伝アレクサンドロスーイッソスの戦い編(約17分)

- アレクサンドロスの基本戦略は速攻攪乱と、1度征服した後方の土地を補給路にする安全確保がある。

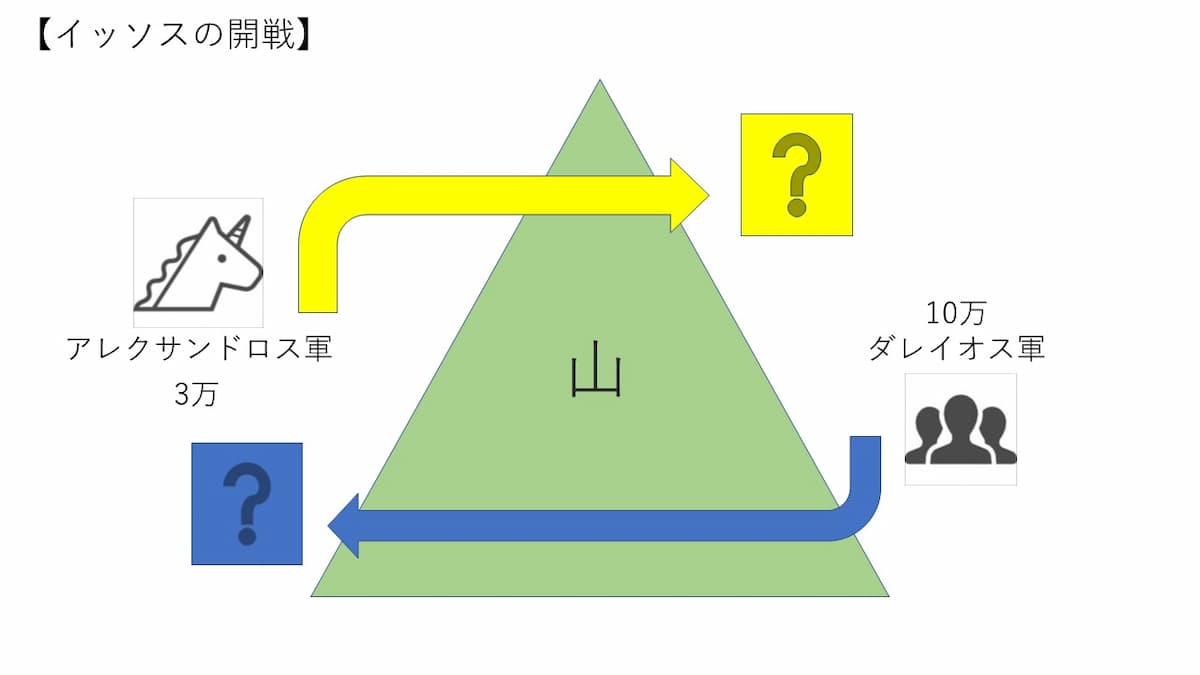

- イッソスの戦いでは遂にペルシャ帝国の皇帝ダレイオス3世本人と対戦、約3倍の戦力差に挑む

- イッソスの戦いでは山脈の上下ですれ違うドリフのような始まり方で、意図せず虚をついたダレイオスだったがチャンスを活かせなかった

- アレクサンドロスは基本戦術「速攻」でダレイオス本体の横っ腹に突撃してまたも圧勝する

- ダレイオスが逃げ出した事によりペルシャは全軍総崩れとなり戦いに敗れ、名誉、財産、自信、信頼、ほぼ全てと西半分を失う。

目次へ戻る

ついにダレイオス3世本人が出てくるイッソスの戦いについてのエピソード#になります。

補給路の確保とアレクサンドロスの強運

エピソード#で戦ったグラニコスはトルコの端っこで小アジアと呼ばれる地域です。

そこを抑えて、エジプトに向かう途中にイッソスという所がある。(※位置関係は#64の地図を参考にどうぞ)

この時、グラニコスでの惨敗結果にペルシャ(敵大将)のダレイオス3世は焦ります。

俺が1番信頼していたメムノンを派遣したのに負けたぞ

これヤバいんじゃね?

この時メムノンは、負けたけれどまだ生きていて、アレクサンドロスを後ろから脅かしていた。

アレクサンドロスの大戦略は自分が征服した土地(後方)に関しては絶対に反抗させない土地にして補給路を確保しながら進むという考え方で東征している。

これをメムノンが阻害してくるのでめんどくさいわけです。

また、メムノンは頭が良い。グラニコスではペルシャ軍とまとまりが無くて駄目だったけれど、自分のギリシャ軍(傭兵隊)は上手く立ち回れるのでアレクサンドロスを妨害してきます。

しかし、ここでアレクサンドロスは運が良くて「メムノンが病死」します。

焦るダレイオス3世

メムノンが亡くなりさらに焦るダレイオスは、遂に「自分が本気で向き合わないとヤバイぞ」となり、出てくる。

- ペルシャ帝国の皇帝であり凄まじい領土を治めている。

- 20の民族を治めている。(20の民族の王の王)

- まさに「王の中の王」と呼ばれている。

ダレイオス本人が出て行くとなると、凄まじい人数を連れて行かないとメンツが潰れるので大移動になります。

- 20万人を引き連れていく。

- 次女、妻、子など家族全員で移動する

規模が大きいので国や王宮ごと移動するイメージ

余談、サブエピソード紹介

ここでは以下、「グラニコスの戦い~ダレイオスと戦うイッソスの戦い」この間にエピソードがあるので2つ紹介します。

(※面白いけどサブエピソードなので、読まなくても特に問題無しです)

馬車を構成するロープの中に結び目がある。

理由や経緯は分からないが、ゴルディオンという街の馬車の結び目をほどけた者は世界の覇者になるという、ジンクスというか願掛けがあった。

その誰もほどけなかった結び目をアレクサンドロスがほどく。

ライターの捏造かもしれないけれど、こうした伝説をちょいちょい残している。

東征に医者を連れていっており、アレクサンドロスが病気にかかった時に薬を処方してもらう。

その薬を飲もうとした時に手紙が届いた。

その内容は「目の前の医者が裏切ってアレクサンドロスを殺そうとしているので気をつけろ」というものだった。

アレクサンドロスはその手紙を医者に渡し、医者がそれを読んでいる間に処方された薬を飲んだ。

殺されるかもしれないのに、自分が信頼していることを示す為にした。

「こんな手紙が来たけど、俺はお前のことを信頼してるよ」と言って飲む。

ドリフのような始まりイッソスの戦い

ダレイオスがイッソスという所を戦場に定めアレクサンドロス軍の約5倍以上の軍勢で来る。

色々な説があり6万~60万のひらきがある。(ここでは約10万と過程する)

アレクサンドロス軍(3万人)VSダレイオス軍(10万人)

敵は3倍以上で、かなり劣勢である。

戦いは大きな山脈で起きるのだが、ここで攻めるアレクサンドロス軍と迎え撃つダレイオス軍が山脈の上下で互いにすれ違うというドリフのような展開が起きる。

これに気付いたダレイオス軍は裏から回り込む。

アレクサンドロスからすると攻めにいっているのに後ろから来るので挟み撃ちで奇襲されたと思い焦る。

こうして始まるのがイッソスの開戦です。

3倍以上の軍勢と不死身の男たち

意図せず虚を突いたダレイオスだったがそれを全く活かせなかった。

アレクサンドロスの判断力が優れており、挟み撃ちでは無いと状況判断して体勢を立て直して戦おうとする。

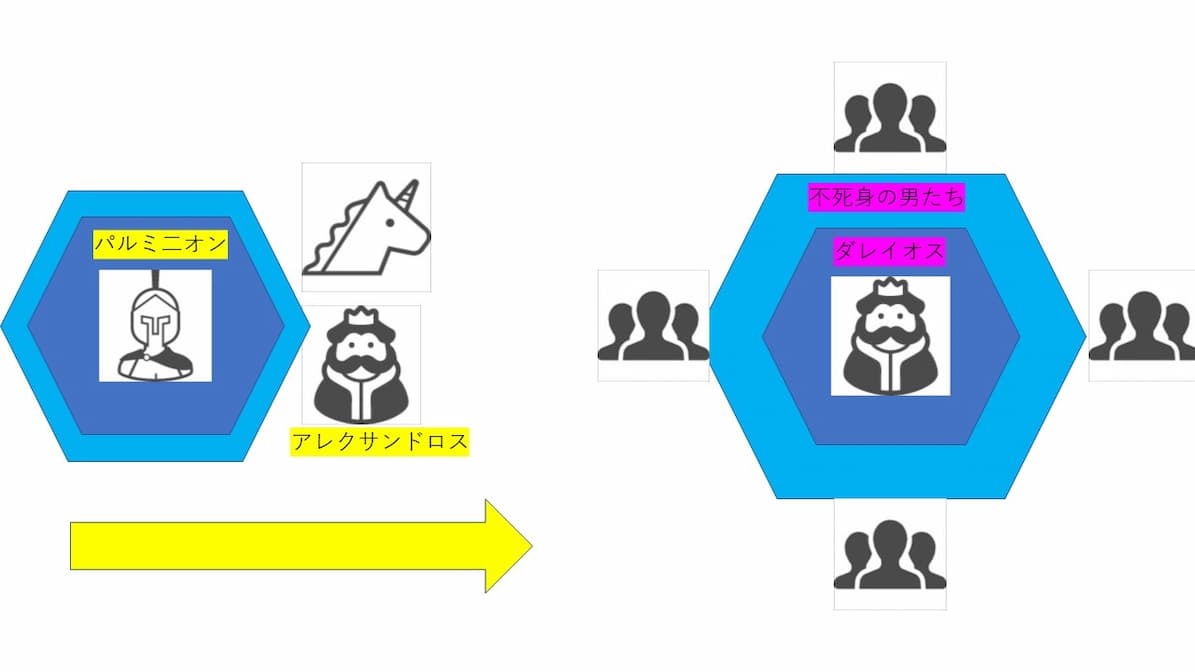

【ダレイオス】

アレクサンドロス軍の3~5倍の軍勢がいる状態で、中心にダレイオスがいてその周囲を「不死身の男たち」という者に守らせている。

(※名前は強そうだが、実際の強さは不明)

【アレクサンドロス】

一方でアレクサンドロスは、自分が1番端っこの先頭で兵隊を統率する。

そして、中心には父フィリッポスの時代から側近にいたパルミニオンという60~70歳位のベテランの将軍に任せている。

アレクサンドロス軍が最初にやったのはダレイオス軍の弓兵を壊滅させる。

これは弓兵が強いのでは無くてアレクサンドロスからしたら遠距離攻撃をされると都合が悪いからだ。

歩兵だけど凄い速さで壊滅させる。

相手の弓兵もあまりの速さに驚いている間に壊滅させられる。

この遠距離攻撃を出来なくした状態で、騎兵を率いてダレイオス軍の側面から一気に突入する。

逃げるダレイオス

ダレイオスは軍隊の中心の豪華な馬車で余裕でいたが、側面からまさにキングダムの飛信隊のごとくバンバン自分の軍が吹き飛ばされて行く状況を見て危険を感じる。

巨大な馬(ブケファラス)に乗ったアレクサンドロスが先頭で迫ってくるという、これまでの人生で経験した事がない恐怖からダレイオスは逃げ出してしまう。

大将が逃げた軍隊はその時点で総崩れです。

要は、本体同士のガチガチの戦いではなく、端っこの方で騎兵隊が突っ込んだことで戦況が決まってしまったわけです。

そして壊滅した兵隊をパルミニオンが倒していき(ペルシャ軍20万と過程して)半分の歩兵10万人、騎兵1万人を倒す。

一方でアレクサンドロス軍は450人しかやられていない。桁が違う圧倒的勝利を収める。

要は、最初に敵陣形を崩壊させて逃げている敵を追いかけているだけなので戦っていないような状態だから被害に差があるわけです。

この辺りから、アレクサンドロスは超英雄になって行く。

なぜなら、2回連続で自分より圧倒的に強い巨大な軍隊を自分たちの被害を抑えて完勝している。

そして当時の世界トップであろうペルシャ大帝国のトップの皇帝を逃げさせている。

これによりペルシャの西半分は完全にマケドニアに取られることになりました。

また、ダレイオスはこの戦いに色々なモノを一緒にもってきているので、敗走したことで全部マケドニアに取られます。

家族を全員連れてきており置き去りにして逃げるので、妻や子どもは皆アレクサンドロスに捕まる。

- お金

- 家族

- 財宝

- 名誉

- 自信

- 信頼

- ペルシャの西半分

一方でアレクサンドロスは、東征の為にした800タラントの借金だらけの国家財政から遂に黒字化する。

#69 世紀末リーダー伝アレクサンドロスー最終決戦!ガウガメラの戦い(約18分)

- アレクサンドロスには逃げるダレイオスを追撃する選択肢があったが、補給路を確保する為の占領を優先し冷泉な判断をする

- ティロス攻防戦で苦戦している間にダレイオスから講和条約が届き、敗者からの謎の歩み寄りをアレクサンドロスは一蹴し決裂する

- ガウガメラの戦いではダレイオスも国力を総結集させており攻めの姿勢で本気を出したが、アレクサンドロスの騎兵による速攻戦術に破れまたもや逃走する

目次へ戻る

遂にダレイオスが本気を出します。ガウガメラの戦いについてのエピソード#になります。

エジプトを治める為にファラオになる

イッソスで戦った後、元々ペルシャ帝国が治めていたエジプトをギリシャ(マケドニア)が治められるようになる。

しかし、エジプトはファラオ(宗教敵指導者)しか治められないのでファラオになります。

追撃か占領か

この時、アレクサンドロスには大きく2つの選択肢がありました。

- 逃げるダレイオスを速攻で追撃して倒す

- 追撃を止めてエジプトなどの治められそうな所を確保しにいく

ここまでにみるアレクサンドロスの性格では追撃しそうですが、補給路を確保するために占領を優先させた。

ここで凄く冷静な判断をしていて、エジプトを手中に入れて補給路を確保し万全の態勢を取れるようにします。

この時点でアレクサンドロスはもうペルシャを滅ぼす必要が無い。

充分な名誉があり贅沢したり女遊びに走ることもできたわけですが、アレクサンドロスはそうしたことに全く興味がない。

純粋に戦うことにしか興味が無いわけです。(※シーズン5 始皇帝や『ドラゴンボール』の悟空に似ている)

ティロス攻防戦に苦戦

ここからガウガメラの戦いまで時間があります。

ガウガメラに到着するまでの間の街を占領しながら進み手中に治めていく。

基本的には1日で開戦して終わらせたり無血開城しているのですが、当然めちゃくちゃ抵抗されることもある。

抵抗勢力の中で1番苦戦したのがティロス。

ティロス攻防戦と呼ばれ、約8ヶ月かかります。

| (ティロス攻防戦) | |

| (アレクサンドロス) | (敵) |

|

|

アレクサンドロスが凄いのは、少年マンガの主人公のように毎回成長している所。

課題に対してしっかりソリューション(解決策)を考え抜いて、それを現場で組み立てるのが上手い。

要は、状況を見てファクト認識した後でそれに対するオプションを出して判断するという能力が高いわけです。

ダレイオスから届いた講話条約

ティロス攻防戦で8ヶ月を費やしている間にダレイオスから講話条約が届きます。

逃げたくせに、その内容は上から目線で歩み寄ってくる内容でした。

まぁ喧嘩したけれど、君たちはここを治めて良いからこれで一旦終わらせましょうや。

そのかわり、お金もめっちゃあげるし、何なら俺の娘と結婚するか?

いやっ、俺の方が偉いから。

俺が勝ってこの土地を取ってるのになんでお前から譲り受けないといけないんだ。俺の土地だから関係ねぇ。むしろお前がへりくだれよ!

お前の娘と結婚なんかするわけねぇだろ。

結果、講和条約は決裂してガウガメラの戦いに突入していきます。

ちなみに、側近たちからは講和条約を結んだ方が良いという意見も出ていたけれどアレクサンドロスは全部無視します。

要はあまりいう事を聞かないトップダウンだった。しかし、結果それが全部正しかった。

力を全て結集させたダレイオスの本気

ガウガメラの戦いではペルシャ(ダレイオス)が最期の力を総結集させた本気の軍勢で迎え撃ちます。

(※ペルシャは半分でも充分広大な土地が残っている状態)

| ガウガメラの戦い(互いの戦力関係) | |

| (アレクサンドロス)25歳 | (ダレイオス)49歳 |

|

|

まさに魔王軍のごとき戦力差があり、親子ほどの年齢差がある2人が戦う最終決戦。

これが、ガウガメラの戦い。

アレクサンドロスの優れた判断能力

前回イッソスの戦いが6万~60万だったのに対して、今回ガウガメラの戦いは25万~100万。

この状況に父フィリッポスの時代からの側近パルミニオンは夜襲を提案する。

さすがに敵戦力が多すぎる。

まともに開戦したら駄目だ。虚を突く必要がある。

嫌だ。真正面からぶつかる。

俺の言うことを聞いとけば勝つから大丈夫。

まぁパルミニオンならそうするかもしれないけれど、アレクサンドロスはしない。

ちなみに、ダレイオスは夜襲で来ると思っていて歩兵全体にずっと警戒させていたのでダレイオス軍は夜通し寝ずに決戦に突入することになる。

結果、真正面から行くというのが敵の裏の裏を読んでいることになったわけです。

アレクサンドロスは敵の戦力全体を見て直前に自分の軍の微調整をする。

当然、前日から戦略会議をしているんだけれど実際に昼の明るい状態でダレイオス軍を見たら少し思っていたのと違ったのだろう。

直前になって自軍の配置を少し変えて戦うことを決意する。そしてこれが功をそうしているので判断能力がすごい。

ガウガメラの戦い

圧倒的な戦力差のこの戦いは果たしてどうなるのか。

以下、クリックで結果と詳細が開閉して見れるようにしてあるので一旦予想してから見てみましょう。

➀VS像騎兵

➁VS車輪に刃物を装備した戦車200台

➂VS歩兵や騎兵

【結果】ダレイオスがまた逃げ出します。

- イッソスの戦い同様に怖かった

- 今回は数で優勢だったのでそこで安心させていた。

- 数の優勢が効かず、自分が用意した強みが全く通用しない感覚が怖かったのかもしれない

- 前回イッソスの戦いよりも軍勢を増やした上に像騎兵と戦車も用意していたが、それが目の前で何の役にも立たず

- またアレクサンドロスが凄い威圧感で突っ込んでくる。

王としての2人を対比

- 兵士から人気があり信頼が厚い

- パルミニオンに対して言ったように憎たらしい発言もするけれど、基本的に王然としていない

- 兵士と一緒に衣食住などを共にしておりオープンで近い

【ダレイオス】

- いわゆる王様。王の中の王として権威付けをしている。

- 普通には会えない

アレクサンドロスがペルシャ倒したことにより、広大な土地を手に入れる。

この広大な土地を治めなくてはいけない状況によって、アレクサンドロスに求められるスキル(能力)が変わる。

- これまでは自分より強い敵を倒し続ければ良かった

- これからは広大な土地を治めなくてはいけない

やること、求められることが、全く違うステージに突入する。

以下エピソード#70では、この変化にアレクサンドロスがどう応えていくのかを見ていきます。

#70 アレクサンドロス、ToLoveる!とらぶる!(約24分)

- 広大すぎるペルシャ帝国の統治という新たな政治課題に対し、アレクサンドロスには従来とは異なるスキルが求められた

- アレクサンドロスはコストの低い統治戦略としてペルシャ帝国の文化を積極的に取り入れ歩み寄る方針をとった。

- 側近たちやマケドニアの仲間たちに理解して貰えず苦しんだアレクサンドロスは、反抗する者たちを粛清するようになる

- それぞれの立場の違いからアレクサンドロスは理解されず反感を持たれるようになり、組織が内部崩壊していく

- ペルシャを倒したので戦争するための大義名分は果たしてしまったが、アレクサンドロスはさらに東(インド)へ行きたがる

- 東征によりインド王ポロスとの戦いに勝利したが、現場の兵士が東征に反対しだすなどアレクサンドロスは人生最大の挫折を経験する

目次へ戻る

ここまで絶頂期が続いたアレクサンドロスでしたが、暗雲立ち込めるエピソード#になります。

ダレイオスの最期

逃げたダレイオスはまだ生きており、逃亡し続けています。

偵察させて情報を集めて探した結果、5ヶ月後位に分かります。

ダレイオスは逃げるのが下手くそでなぜそこにいたのかは分からないが、めちゃくちゃ近くに居た。

そして結果どうなるのかというと一緒に逃げていた側近に殺されてしまう。

最期は王の王から逃亡してただの人になり、惨めに草むらに捨てられていたそうです。

これに対してアレクサンドロスは、ダレイオスを殺した部下を許さなかった。

そしてペルシャの方法(鼻と耳を削ぐ)で処刑します。

組織の内部崩壊

前回エピソード#69の最期で述べているが、ペルシャを倒したことによってアレクサンドロスに求められるスキルが変わってきた。(※上記のダレイオスの部下を処刑した方法に注目)

- ここから先は自分たち(マケドニア)よりも圧倒的に人口が多く広大なペルシャ帝国の人々をどうやって治めていくかというステージに突入している

- これまでは仲間と一緒に勇敢に戦って英雄的行為をするという1つのビジョンがあって、そのビジョンに向かって全員のエネルギーを集約させることができていた

統治するというのは軍人の仕事ではないので基本的にはアレクサンドロスが担当する。

統治とうい仕事に関しては他の人達は関心が無く、軋轢が生まれてくる。

要は、アレクサンドロスの見ている景色と彼らが見る景色が変わっていてしまうわけです。(※社長と社員が見ている景色が違うイメージ)

これにより、組織が内部崩壊していくということが起る。

以下、具体的に何が起きたか見ていきましょう。

ペルシャ文化への歩み寄り

アレクサンドロスはペルシャ文化を積極的に取り入れていくという方針を取ります。

理由は統治方法としてコストが低く合理的だからです。

- ペルシャ人口が圧倒的に多い。

- 自分たちは遠征で来ているので、ギリシャ(マケドニア)の方法を矯正して反乱を起されるとそれを抑える実力が無い。

- ある意味で下手に出てペルシャに迎合することで相手を落ち着かせてしまった方が統治コストが低く済む

- 自分たちのやり方に矯正するコストは圧倒的に大きいので、統治コストが低い方を選ぶ合理的な判断

しかし、側近たちからすると理解できないし納得できないという話しになる。

自分たちがあれだけ活躍して頑張って戦争に勝った。

勝ったのは自分たちなのに何で自分たちがペルシャ風のやり方を踏襲しないといけないんだ。

| アレクサンドロスと側近たちに軋轢が生まれ始める | |

| (アレクサンドロス) | (側近たち) |

|

|

劉備との比較

こうしてアレクサンドロスの事を理解してくれる人と、理解してくれない人の2つに別れていく。

理解してくれない側近たちを許せるほどの人間力が無かったわけです。

アレクサンドロスは最期、33士で病死しているのですが、病死していなければおそらくどこかで暗殺されている可能性が高かったのではないだろうか。

要は、織田信長などに近く「それは殺されるよね、というような生き方」をしているわけです。

ここで許せていたら全然違う結果になっていたのだろう。

そして、こうした事を許せる人達が「劉備」だった(※シーズン6 参照)

以下、2人の違いを感じて貰いたいので簡単に表にしてみました。ご覧下さい。

(※歴史を学び、こうした見方が出来ると面白くなるはず)

| 「アレクサンドロス」と「劉備」の対比 | |

| (アレクサンドロス) | (劉備) |

|

|

この2人の違いを見て、「じゃあどっちがかっこいい?」と聞かれたら、あなたはどうだろうか。

人によっては、全然アレクサンドロスかもしれない。(※まさに主人公っぽくてかっこいい)。

人によって色々な考え方があり、どちらでも問題無いけれど

こうした見方ができると歴史の学びがどんどん面白くなるはず!

反対する仲間を粛清する

反抗する側近たちを許せなかったアレクサンドロスは、彼らを処刑して粛清していってしまいます。

以下に具体的な人物とそのエピソードを3つ紹介しているので確認しましょう。

父フィリッポスの時代から一緒にいてくれて、これまで参謀の役割を果して歩兵部隊をやってくくれていたパルメニオン。

ガウガメラの戦いで憎まれ口を叩かれてもアレクサンドロスを暖かく見守ってくれていたこのパルメニオンの息子ピロータスを処刑します。

ピロータスはペルシャ迎合に反対派で裏でも表でも文句を言っていた。

そんな彼がアレクサンドロスを暗殺するんじゃにのかという噂が流れた。

アレクサンドロスは仲間を信頼して医者の薬を飲む(エピソード#68参照)だったが、この時のアレクサンドロスはピロータスを許さなかった。

※ちなみにパルメニオンには子どもが3人いたが、2人は既に亡くなっており、最期に1番優秀とされていたピロータスだけが残っていたけれど処刑された。

当時は息子が犯罪者というのが駄目だとされており親が責任を取らないといけないというのもあり、色々な意味で追い込まれたパルメニオンは自殺してしまう。

東征の時に学者を連れて行く、その中に記者(ライター)もいた。

その1人カリステネスという人も同行していたけれど、ペルシャ迎合に反対していたこの人も処刑される。

父フィリッポスの時代から、アレクサンドロスがあまりにも突っ込み過ぎるので守ってやって欲しいとして守護神(ボディーガード)としてついていたクレイトス。

飲み会の席で酒の勢いもありアレクサンドロスと口論になり「自分だけの功績でここまで来れたと思っているんじゃないか、調子に乗りすぎだぞ」と言う。

2人は仲が良かったので相手が王様でも関係なく言う。

これにアレクサンドロスが激怒して槍を投げてクレイトスを殺してしまう。

しかし、アレクサンドロスも人間なのでついカッなって殺してしまったけれどクレイトスの事が好きだったのでめちゃくちゃ後悔して、3日間何も食べれなくなる。

4日目に出て来た時には気持を切りかえられたらしい。

おそらくアレクサンドロスからすると自分の事を1番理解して欲しい側近たちが理解してくれず。

自分がペルシャを統治しなければいけないという苦しみを理解ぜずに色々と言ってくるから許せなかったのではないだろうか。

そしてこの時は既に心の余裕が無くなってきている様に思う。

- ペルシャの統治方法を考えた時に、これまでの戦争であれば自分のカリスマ性を示すやり方がテンプレートとしてあったのでそれを踏襲していれば良かったけれど、

- 誰かに言うことを聞かせるという統治方法をどうすれば良いか、彼には経験が無いし分からなかった。

- これまでのように戦いだったら倒せば良かったが、統治となるとすぐに結果がでない。

- この時にどうすれば良いか分からないし、意見が衝突した時に結果がすぐに出せず辛卯強さが無かった彼にはどんどんストレスが溜まっていった。

要は、アレクサンドロスからしたら仲間だからこそ理解して貰いたかった。

しかしその仲間が批判してくるのでカッなってしまった。殺してしまったけれど仲間だからもの凄く後悔している。

殺してしまうという行為はヒステリックだったかもしれないが、誰も悪くないわけです。

- すごく合理的な判断でアレクサンドロスも頑張ってペルシャを統治しようとよくやっている

- 一方でクレイトスたち側近が理解できないことも分かる。

- 一部隊長でペルシャを統治するという概念を考えたことが無い、その思考のプロセスを辿ったことがない人たちでは分からない。

それぞれの立場がそうさせていて、バカだからなどでは無い。誰も悪くないわけです。

ここまで完璧だったアレクサンドロスにも、人間の限界を感じてしまう。

インド王ポロス

こうして、アレクサンドロスは粛清しながらもまだ東へ攻め込もうとします。

ちなみに、ペルシャ帝国を倒した事で元々は戦争しようとしていた大義名分は全て果たしています。

しかしアレクサンドロスは東(インド)の方へ攻め込もうとする。(※この時点でマケドニア出発から7~10年経っている)

この時に最期の決戦が実はもう1つあり、それを「ヒダスペスの対戦」と呼びインド王ポロスが出てきます。

インド王ポロスはダレイオスと違いめちゃくちゃ強かった。

そしてアレクサンドロスに負けず劣らず勇敢です。

- 像騎兵200(※ガウガメラの戦いと違い本家のプロなのでめちゃくちゃ強い)

- 戦車500台

- 騎兵6000

- 歩兵5万人

上記の大軍勢でアレクサンドロスを迎え撃ちます。

結局はアレクサンドロスの速攻攪乱で倒すのですが、インド王ポロスは最期まで勇敢に戦う。

これまでと違い、この戦いでは相手が逃げずに最期まで勇敢だったのでアレクサンドロスは感想してしまう。

最期、重傷を負ったインド王ポロスと横になって話しをする。

今まで本気を出させてくれるやつはいなかった。最期まで戦ってくれたのはお前が始めてだ。

もう俺は本当に感動した。最期まで勇敢に戦ってくれたことを感謝している。

どうして欲しい?

俺はまだずっと王様をしていたい

そうか、分かった。いいよ。

ライバルとして認め、同盟関係で終わる。

要は、配下に置かず友人になるわけです。

ポロスもまさかそんな待遇をしてくれると思っていないので感想して2人は友情で結ばれる。

アレクサンドロスの人生で究極の挫折

インド王歩ロスを倒し、さらに東へ行こうとするアレクサンドロスはここで人生における究極の挫折をする。

これまで側近が反対してくることはあったが、この時は兵士が「もうこれ以上は嫌だ!帰りたい」と言った。

(※普通は一兵士が言うなんてことはまず有り得ないことが起きた)

- 元々はペルシャを倒すために東征していたのに、ペルシャを倒した後もさらに東へ行く理由が分からない。

- ペルシャを倒した後は家族で一家団らんできると思っていたからあまり東征したくない。

- なぜか開戦が始まる

- 何とか強敵ポロスを倒してついに帰れると思ったら、まだ東へ行くことになっている

- 遂に不満が溢れて「もうこれ以上は嫌だ!帰りたい」となる。

実はこれまでも兵士がアレクサンドロスに対して何か言ってきたことがあった。

そのたびに、アレクサンドロスは良いことを色々言う「俺たち仲間だしお前達の事が好きだから一緒に頑張ろうぜ」みたいな事をいうと仲間が「ウォー」と盛り上がる。

これまではこういう感じでやってきたけれどこの時は「シーーん」「いやっ、本当にもう無いです」となる。

もう一線を越え、カリスマが効かなくなってきた状況にアレクサンドロスもビックリする。

要は、これまで出来ていた事まで出来なくなってしまったわけです。

自暴自棄になるアレクサンドロス

こうして唯一の自分の軸が否定されたアレクサンドロスは凄く落ち込んで、自暴自棄になる。

帰ろうとする兵士たちを説得出来なくなって帰らざるを得なくなる。

ちなみに、帰り道は直線で帰らず寄り道しまくって戦いながら帰ります。

そしてこの時、自暴自棄になっているアレクサンドロスはいつも以上に戦場に突っ込んで死にかけます。

この頃に1人で敵陣に突っ込んで瀕死の重傷を負い始める。

彼にとって「戦って勝つ」ということがアイデンティティの確立の仕方だったのだろう。

アキレウスなど伝説的英雄が一騎当千の戦い方をしているので、それをマネする事でもう1度王の威厳を取り戻そうとしているのかもしれない。

神話の英雄を思い出して自分を奮い立たせていたという説があり、過去の自分にすがっている印象を受ける。

こうして、アレクサンドロスのやり方に限りが見え始め、初めての挫折を経験する。

対外的には無敵だった彼が、内部からの反発で自身のアイデンティティの確立に悩むわけです。

#71 アレクサンドロスのΨ難ーそして始まる血みどろの後継者戦争(約21分)

- アレクサンドロスの唯一の理解者(親友かつ恋人)ヘファイスティオンが病死してしまう

- アレクサンドロス33歳は帰り道の途中で急死する

- 父フィリッポスの時と違いアレクサンドロスは後継者を準備していない状態で急死したため、側近たちの後継者争いが起きた。

- 「人生とは何か」「今、自分は何をしているのか」その意味を考えた時、歴史を広く知ることで客観視する視点が1つ増える。

- 優秀だった英雄アレクサンドロスですら後世をコントロールすることはできず、本人が想定したような結果ではないかもしれないが、あらゆる相互関係の中で僕たちは影響し合っているのだということを歴史を学ぶことで感じられるかもしれない。

目次へ戻る

英雄アレクサンドロスの切ないエピローグになります。

親友へファイスティオンが病死

これまで対外敵には無敵だったアレクサンドロスが初めて挫折を経験し、内部からの反発で自身のアイデンティティの確立に悩む。

アレクサンドロスからしたら1番支えて欲しいタイミングで、唯一彼の1番の理解者だったヘファイスティオンが病死してしまう。

- 恋人であり親友

- 1番の理解者でずっと味方をしてくれていた

- 幼い頃から双子の様だと言われながら育っており、人格が半分重なっているような感覚で育ってきた。

アレクサンドロスは取り乱して泣き叫んで、3日間ご飯が食べられなくなってしまい部屋から出てこなくなる。

部屋から出てこないしノックしても反応がないので、死んだんじゃないかとこれには仲間たちも心配になる。

しかし、アレクサンドロスは優秀で4日目には出て来ました。(※彼はどれだけ落ち込んでも3日で切り替える。)

英雄アレクサンドロス33差で急死

半分くらい引き返した所で、次はアラビア半島を征服したいというアレクサンドロスが側近と会議していた。

すると、途中で突然アレクサンドロスが倒れ、側近みんながビックリする。

しかし少し介抱したら「大丈夫だよ」と立ち上がる。

けれどまたすぐに倒れて、何度も倒れるので危険だと判断する。

結果、倒れてから10日間でアレクサンドロスはどんどん樵悴していってしまい10日で亡くなってしまう。

この時33歳でマラリアだったと言われているがしっかりした病名は残っていない。

この亡くなりかたもある意味で彼が英雄視されている理由でもあるのですが、大成功を収めていながら突然亡くなる。

まさに花火のような人生でした。

後継者争いが勃発

途中で引き返していますが、ペルシャを倒してインド王ポロスを倒す所まで行っているのでマケドニア帝国は広大です。

(※元々のペルシャよりギリシャ分広い状態)

この大帝国の王様だったアレクサンドロスが突然亡くなってしまった。

そして彼はずっと遠征していて女遊びに興味が無かったので子どもの数が少ない。

ロクサネという人と結婚しておりお腹に赤ちゃんがいる状態で急死している。

父フィリッポスの時はアレクサンドロスも20歳だったし事業継承がめちゃくちゃ上手かったけれど、アレクサンドロスは遺言も残っておらず事業継承の環境が全く整っていない環境状況のまま急死している。

結果、広大なマケドニア帝国を誰が引き継いで治めるのか後継者争いが勃発します。

- アレクサンドロスの兄は知的障害があったので後継者候補から外される

- 妻ロクサネとお腹の中の赤ちゃんは権力闘争の中で殺される

- 母オリンピアスの参加しており亡くなる

- 幹部っちが互いに対立する。

この後継者争い、権力闘争は母オリンピアスなども巻き込み約50年間争うことになる。

幹部で最期に自然死した人は2、3人程度で他は殆ど戦死という血で血を洗う泥沼の戦いが起きた事により、マケドニア大帝国が全然維持出来なくなっていく。

- アンティコノス朝マケドニア

- プトレマイオス朝エジプト

- セレイコス朝シリア

※(アンティコノス、プトレマイオス、セレイコス)それぞれ隊長をしていた人達の名前

こうしてマケドニア大帝国は3つに別れる。

ちなみに、プレイマイオス朝エジプトに出てくる女王がクレオパトラ。

そしてこの女王にカエサルが惚れていくという流れが後にある。

ローマの出現と今の時代との繋がり

じゃあ結局、上記のこの流れが世界史や現代にどう繋がっているのか。

- ペルシャが崩れていった

- ギリシャももともと崩れていっていた

- エジプトは統治されている

上記の状態で次にローマが出てくる。

実はアレクサンドロスたちが戦ったり色々している時にアレクサンドロスたちよりも西の方で1つの都市国家が出来ていた(※これがローマ)

このローマが着実に力をつけていて後に全てを取って行く(※ローマn英雄カエサルが英諭視していたのがアレクサンドロス)

このローマが今のヨーロッパの基礎を築いていくので、今の時代に直接繋がっている。

つまり今回のテーマ「アレクサンドロス」はこのローマの前の時代の話しであり、アレクサンドロスが全部そこを耕していたということ。

- アレクサンドロスの戦い方

- ファランクス

これらはローマに引き継がれ、ローマのファランクス(戦法)として生きていく。

結局は、マケドニアがそうだったように「後から来たモノが全部かっさらっていく」この繰り返しなのである。

エンディングトーク

「スタートアップの時に求められる能力」と「それを継いで保守する能力」は全く違い、アレクサンドロスはまさにその転換点を経験している。

(※社会制度の一長一短とマッチングの大切さについて、シーズン2後半で触れているので参考にどうぞ)

規模や環境などによって求められる能力は常に変化して違う。

例えば、吉田松陰のような突っ込む系の人たちが活躍する時代から最終的には伊藤博文のような保守の時代へと繋げて行く。

歴史はリレーのようにどんどんバトンを繋いでいくのだと思うと感慨深いものがある。

当然だけど僕たちは自分の目で見える認識している事柄でしか世界を捉えられない。

しかし、歴史を広く知ることができるとまた1つ客観視する事ができて、今というのは凄く長い時間の中の一瞬の出来事なんだということがわかる。

例えば、英雄として戦ったアレクサンドロスの戦略や戦術は彼が生きている時は凄い事だったし大きな影響があり盛り上がった。

しかし、彼が亡くなり時が経つと「あれは何だったんだろう」「どういう意味があったんだろう」と考えてしまう。

他にも勝ち取ったペルシャですら結局最期は後継者争いに突入して3つに別れ、ローマが全てとって行く。

「じゃあ、これアレクサンドロスの何が残ったのだろう」と考えてしまうわけです。

歴史とは常にそうであるが、自分が意図した形では残らない。

アレクサンドロスのような数千年に1人の優秀な人間でさえ後世をコントロールすることは出来なかった。

じゃあその中で僕たちが何をするのかというのを改めて考えると面白い。

これらをネガティブに捉え「じゃあ何もしない」という選択をする人も中にはいるだろう。

つまり、「自分がしていることに意味が無いなら生きている意味も無いのではないか」と考えてしまうわけです。

一方でポジティブに捉えるならばこうだ「今、目の前の出来事にいかにして意味(意義)を見いだせるかが人生である」

例えばアレクサンドロスが生きた事によって色々な影響が出ている。

- まずペルシャが無くなった。これにより世界が大きく変わっている。(※彼が残した最終的なマケドニア帝国は残らなかったが、確実に状況を変えている)

- アレクサンドロスという人間がいたことによってナポレオンやカエサルといった英雄達が出てきている。(※カエサルたち後世の英湯の支えになっている)

おそらくアレクサンドロスはそんなことを想定していなかったと思うし、そこまで求めてもいなかっただろう。

つまり、人間は自分がこうしようと思ってやったことがたくさんあるけれど、殆どの事がそうではない形で影響を与えているということ。

要は、影響が無いのでは無くて思ったような影響が出ないけれど影響自体はめちゃくちゃでているわけです。

当然それはプラスだけで無くマイナスかもしれないが、その評価は立場や結果でしかないので問題無しです(※アレクサンドロスの存在はマケドニアにはプラスだったがペルシャからしたらマイナス)

つまり、プラスマイナスのあらゆる影響があらゆる相互関係の中で僕たち人知を超えたレベルで複雑に影響しているんだよということが歴史を勉強することで感じとることが出来るわけです。

「やりたいからやる」これがある意味1つの答えになるのではないだろうか。

(勝てるから、成功するから、金持ちになるから、社会が変わるから)だからやる、そうなるからやるでは無い。

「そうしたい自分がいるからやる」これが動機付けとしては1番自然なんじゃないかな思います。

エネルギーが出ることをやるのが圧倒的に1番影響が出る。

それは結果として社会をとても変えることになる。そういう存在として自分が存在したことによって変えることが出来る。

感想

目次へ戻る

物語や少年マンガが好きなジャンプ(『ドラゴンボール』『ONE PIECE』etc…)で育っている自分にとって、ヒーロー漫画にしか登場しないような人間離れしたキャラクター「英雄アレクサンドロス」は聴いていて面白くてしかたなかった。

前半では熱く盛り上がった一方で、後半に人間としての彼のリアルに迫った時「人間や時代の色々な限界」が見え隠れして感慨深いものを感じました。

僕自身、これまで学校や会社など色々な集団や組織に属する経験の中で「自分の行動や人生や存在」などに対して意味を求めたり考える事が何度かあり無力感(無意味感)に苛まれるような日もありました。

人生では色々な場面で選択しなくてはならない時がある。上記の経験からだろうか良くも悪くも無意識に「自分がやりたいかどうか」というのが選択の軸にあったように思う。

エピソードトークを聴いた時、凄く共感できたと同時に改めて自分について理解が深まったような気づきを得られて良かったです。

今回のエンディングトークを含めコテンラジオの内容がシーズンを増し進む毎に、過去シーズンの前提条件となる知識が必要だったり知っていることで理解が深まったりという場面が増えてきたように思います。

Twitterなどでも感想を頂いており、本ブログでまとめ記事を書く意味が当初に自分が想定していたよりも意味あるものになってきているような気がしています。

ぜひ、活用して頂き楽しみつつ理解を深め人生が豊かなモノになれば幸いです。今後も宜しくお願い致します。

(※最新記事の完成はTwitterで発信したりしています。もし有益だと評価して頂けた際は「いいね」や「リツイート」で応援宜しくお願い致します。)

Twitterはこちら

参考文献

青字の各参考文献タイトルをクリックするとAmazon購入ページが表示されるのでそこでご購入頂くことが可能です。

Amazonが提供する電子書籍読み放題サービス「kindle Unlimted」なら無料で読める場合もあるので気になる書籍はチェックしておきましょう。

kindle Unlimtedにまだ登録していない方はこちら

料金は、月額980円(税込)で利用でき、30日間の無料お試し期間があります。

Amazon会員であれば誰でも利用可能です。

参考文献の中には、1冊1,000円以上する本もたくさんあります。1冊読むだけでも月額料金の元を取ることができるのでおすすめです。

『アレクサンドロスとオリュンピアス-大王の母、光輝と波乱の生涯』(ちくま学芸文庫)

『アレクサンドロスの征服と神話-興亡の世界史』(講談社学術文庫)

『<古代ギリシアの歴史 ポリスの興隆と衰退』(講談社学術文庫)

『アレクサンドロスウ大王-今に生きつづける「偉大なる王」』(世界史リブレット)

『アレクサンドロスウ大王-「世界征服者」の虚像と実像』(講談社選書メチエ)

最期に

目次へ戻る

最期まで読んでいただきありがとうございます。

シーズン毎にテキストでまとめているので気になる方はコチラをどうぞ

♦シーズン1 吉田松陰♦

♦シーズン2 スパルタ♦

♦シーズン3 コミュニケーション史♦

♦シーズン4 天皇♦

♦シーズン5 キングダムSP 秦の始皇帝♦

♦シーズン6 諸葛孔明♦

♦シーズン7 世界三大宗教♦

♦シーズン8 ヒトラー♦

♦シーズン9 フランス革命♦

♦シーズン10 ガンディー♦

♦シーズン12 お金♦

♦シーズン13 三蔵法師・玄奘♦

♦シーズン14 高杉晋作♦

参考文献やおすすめ書籍の紹介記事があります。気になる方は以下からどうぞ

♦コテンラジオ参考文献、おすすめ書籍の紹介♦

おすすめの映画作品の紹介記事があります。気になる方は以下からどうぞ

♦【コテンラジオ好きへ】おすすめの映画を紹介♦

歴史を学ぶ意義(理由)やそこから何を得られるのか、記事にまとめました。

僕たちが歴史を学ぶ本当の意味と得られること