学校では教えてくれない国内外の歴史の面白さを学べちゃう「コテンラジオ」をご存じですか。

本記事は【歴史を面白く学ぶコテンラジオ_COTEN RADIO(コテンラジオ)】をシーズン毎にまとめ、紹介している記事になります。

✔だれにオススメの記事か?

- 普段はYouTubeやpodcastで楽しんでいるが、理解したくて何度もリピート再生した経験のある方

- シーズンが進むにつれて出来事が繋がってきたので、簡単に振り返りたい方

- これからコテンラジオデビューするか迷っているのでまずは試したい方

上記のような悩みを解決できます。

✔コテンラジオを紹介する理由

結論は【歴史の学びを通して人生を豊かにできる】からです。

具体的には「人間とは何か」「私たち現代人の抱える悩み」「世の中の流れ」を読み解いていくきっかけになる。

歴史を学ぶ意義(理由)やそこから何を得られるのか、記事にまとめました。上記で示したことをより詳細に知りたい方は合わせてどうぞ

僕たちが歴史を学ぶ本当の意味と得られること

✔歴史が苦手でも問題無しです

歴史を知り学ぶ”意義”は上記の通り。

とはいえ、歴史が苦手だったり難しいイメージを持っている方もいるはず。

昔の僕もそうでした。 例えば、下記の通り。

「●●年に●●という人がいて●●という出来事が起きて…だから何だよ?それがどうした?」

上記が事実。僕は歴史を学ぶ意味や意義を見いだせず。試験の為だけのいわゆる一時的な暗記科目でした。

しかし、その後コテンラジオを知り変わった。

✔まずは通勤通学などの移動時間にどうぞ

事前に全体の構造を解説すると、下記の通り。

- 歴史を愛し、歴史を知りすぎてしまった歴史GEEK2人と圧倒的歴史弱者がお届けする歴史インターネットラジオ

- パーソナリティの3名が日本と世界の歴史を面白く、かつディープに、そしてフラットな視点で伝えてくれます。

- 1シーズン内に3~7エピソード程度

- 1エピソードは10分~25分程度で聞ける

- 【時代背景、概要】→【詳細ストーリー、出来事など】→【今へ繋がる】

- 時代背景から説明してくれるので、予備知識がない歴史弱者でも問題なしです。

上記の通り、予備知識がない歴史弱者でも問題無しです。

なので、好きなテーマがあれば途中のシーズンから聞けばokです。

※特にこだわりがなければ、シーズン1から順に聞いていけば予備知識がどんどん繋がるのでオススメです。

理解が難しくなってきたら、この記事を補助的に使えば問題無しです。

【今回紹介しているのはこちら】本編YouTubeで公開しています。

動画で確認したい方はこちらをどうぞ

シーズン毎にテキストでまとめているので気になる方はコチラをどうぞ

♦シーズン1 吉田松陰♦

♦シーズン2 スパルタ♦

♦シーズン3 コミュニケーション史♦

♦シーズン4 天皇♦

♦シーズン5 キングダムSP 秦の始皇帝♦

♦シーズン6 諸葛孔明♦

♦シーズン7 世界三大宗教♦

♦シーズン8 ヒトラー♦

♦シーズン9 フランス革命♦

♦シーズン10 ガンディー♦

♦シーズン11 アレクサンドロス大王♦

♦シーズン13 三蔵法師・玄奘♦

♦シーズン14 高杉晋作♦

おすすめの映画作品の紹介記事があります。気になる方は以下からどうぞ

♦【コテンラジオ好きへ】おすすめの映画を紹介♦

今回のテーマは、誰もが触って使った経験があり、興味があるはず「お金」です。

シーズン3コミュニケーション史以来、”概念”をテーマに全世界史を通じてみる系のテーマになります。

僕たちが日常的に当り前のように使っている「お金」、でもよくよく考えたら不思議です。

ただの紙でしかないはずの紙幣が、どのようにして価値を持ったのか?、そもそも、人類はどうしてお金を使うようになったのか?

現時点では、おそらく物々交換の延長線上に発生した単純なモノというイメージを持っている人が少なくないかと思いますが、実は違う。

お金とはそんな単純なモノではなく、それぞれに全く違うルーツを持つ「技術」でした。

お金の歴史を知ることで、世の中に莫大な影響を与え、世界を動かしている目に見えない仕組みが見えてくるはず。

予測できない連鎖が全て繋がっていることが理解できると、ビットコイン(仮想通貨)やクラウドファンティングなど、今の社会が見えてくる。

1. #72 お金の歴史!ーカネさえあれば人生HAPPY?(約22分)

2. #73 【衝撃の事実】お金の誕生ー思ってたんと違う!(約23分)

3. #74 お金の歴史!ーコインで左右された人類の運命(約25分)

4. #75 銀行の本当の役割とは!?-銀行が創る「見えないおカネ」の正体(約23分)

5. #76 中央銀行の役割ーお金を司る銀行of銀行!(約18分)

6. #77 株式会社の誕生ー世界経済を変えたヤバすぎる発明ー(約31分)

7. #78 世界を進化させた資本主義ー一方その頃、中国は…?(約38分)

8. 感想

9. 参考文献

10. 最期に

#72 お金の歴史!ーカネさえあれば人生HAPPY?(約22分)

- 世界史上でお金に関する大きなインパクトは主に4つ「金属貨幣の誕生」「銀行の誕生」「株式会社の誕生」「資本主義の誕生」

- 一般的なイメージでは「物々交換」から始まり「貨幣」へ移行していると思われがちだが、実は違う

- 貨幣の形状が「コイン(硬貨)→紙幣」へと1つの延長線上の進化と思われがちだが、実はそれぞれ全く異なるルーツであり同一線上の進化には無いモノ同士である

目次へ戻る

まずは概要についてのエピソード#になります。

「お金」をテーマにした理由

✔視点の違いによる歴史の楽しみ方

- ミクロ的な見方

- マクロ的な見方

人物など、細部まで入り込んで気持まで考えるような見方

大きな視点で俯瞰して世界史を見る

現在、電子マネーの普及など文化レベルでの変化が起きているから。

「マクロ」の題材でお金にしてみた。

予想出来ない”連鎖”と”全部が繋がっている”という感覚を感じて貰いたい。

イメージと違ったお金のルーツ

✔学習前のイメージ

色々な時代に渡りお金というモノは存在しているが、

おそらく現時点では多くの人が、「物々交換→「コイン(貨幣、硬貨)」→「紙幣」のように順番に変化したモノとイメージしているだろう。

要は、始めは肉などを交換していて→何にでもなるようにコインが出て来て→コインがかさばるから紙になって紙幣→現在。

✔学習後に分かる真実

実は全く違います。そもそも始めは物々交換ですら無い。

これから以下のエピソード#を見ていく事でわかってくるのだが「出自」、

つまりそれぞれの生まれ方(ルーツ)が違う。

要は、延長線上の進化にはないということがわかります。

お金に関するインパクトは主に4つ

✔政治や十字軍など色々なことに広く深く関わっている

紙幣とコインの出自の違いの他。

中世で使われていた貴金属のコイン。これには数に限りがあるためお金の発行が出来ず経済が活性化出来ない時期があったり。

結果、金や銀の不足によりヨーロッパでは十字軍がイスラムへ攻め入るなど。

色々な事に関わってきます。

✔4つの大きなインパクト

- 「金属貨幣の誕生」

- 「銀行の誕生」

- 「株式会社の誕生」

- 「資本主義の誕生」

この前には金属じゃない貨幣があったということ。金属が出る前には同時並行の時期がある。

※コインに限らない。コインじゃない金属貨幣もある。

銀行は、個人や法人からお金を預かりそれを貸すという機関(横流し)のように見られがちだけどこれも全然違う。

銀行の本質はお金を生み出す所です。之れが世界を変えて行く。

今の世界には溢れる程たくさんあるこの株式会社という組織形態。

之れが出て来たことで経済に与えた影響がとてつもなく大きい。

お金の流れ、その使い方自体が一気に変わる。

利潤追求のような見られ方をしているが、古代からすでにある「お金が欲しい、あればあるほど良い」

古代のそれとは何が違うのか、そもそも資本主義とは何か。

金融とは技術の結晶である

✔金融とは技術

お金の歴史を学習していくと、お金(金融)は技術なのだということがわかる。

要はいろいろな試行錯誤した結果、発達していき出来ることが増えて行くという事が金融の世界では起きていくわです。

✔具体例

現時点では「技術」と言われても意味不明だと思う。現代で例えるなら次の通り。

- インターネットが出来たからメールが打てるようになった

- 車輪が出来たから車が発明された

- 銃が発明されたから馬に乗る騎兵が相対的に弱くなる

上記と同じ話で金融技術というのがあり、その最たるモノが銀行。

僕たちはそれぞれに口座を持ち、自分で直接現金を渡さずに遠くの他銀行の口座にお金を送金できる。

中世からあるけれど、これも技術の1つ。

これの技術が無いと出来ないことがたくさんあって、この連鎖で色々なことが世界に起るわけです。

✔今との関係、もし4つのインパクトが無かったら

1つ1つ技術が出て来て、その連鎖で既に述べたような4つの大きなインパクトが世界で起る。

お金の歴史とはこの連続であり技術の結晶だとわかる。

だから、離れた所での送金というのはかなり大きな技術だと言える。

例えば、もし4つのインパクトが無かったどうなるかを想像して見て下さい。

今の生活との関係にどれほどの影響があるかが理解できるだろう。

今、身の回りにある物「机、イス、パソコン、服…」これらを作っているのは殆ど全て株式会社です。

昔は無かったので全部、自分か国で作るしかなかった。

【銀行】

そもそも口座が作れない。口座が無ければ送金も出来ない。

すると、ヤフーオークションうやメルカリが出来ない。

会社からの給料の振り込み、クライアントからの報酬も受け取れない。

融資も受けれない。

※【クレジットカード】や【中央銀行】これらも技術であり、発達した技術の上で成りっている。

✔お金とは

お金とは価値を可視化したり、その喪失など効率化するための技術である。

人がこの金融技術を開発したことで文明がかなり発達しており、コミュニケーションと同レベルで社会を変える1つの因子となる。

要は人間が自分たちではどうにもならない色々なモノの価値を見える化して、それを制御できるようになったわけです。

※景気変動しているの完全に制御できているわけではないが、世界恐慌レベルの事が起きないようにはできている。

技術だと分かれば、仮想通貨なども理解しやすいはず。

#73 【衝撃の事実】お金の誕生ー思ってたんと違う!(約23分)

- 貨幣には4つの機能がある「価値の交換手段」「価値の計測手段」「価値の保存手段」「利子による自己増殖の機能」

- 4つの機能の内1つでも持っていれば貨幣であり、最初は機能毎に異なるモノが使われておりバラバラだった。

- 1番最初は「融通行為」信頼関係の深い共同体で物を贈与し合っていた。その後に信頼関係の前提がない相手との「取引行為」として物々交換が誕生する。

- 手斧や織物など汎用性の高い道具が交換手段として機能し、これが最初の貨幣となる。

- 貨幣の価値は”信用”でありそれにより形状も変わった「誰でも使う道具としての汎用性(斧など)」→「物質としての希少性(銀など貴金属)」→「希少性と信用付与の中間(コイン、銀への刻印)」→「国家権力に対する信頼(素材自体には価値のない紙幣に国家権力が信用を付与)」

- 技術が出て来てできるようになるのではなく、社会的ニーズが先に出て来てそれに応える形で技術が出てくる

どのようにして貨幣が生まれたのか、その経緯(いきさつ)についてのエピソード#になります。

貨幣の機能は4つ

✔そもそも貨幣とは何か

貨幣とは何か、経済学では3つあると言われているが、ここでは4つとする。

要は4つの機能を持つモノを貨幣と呼んでいるという事。 具体的には下記の通り。

- 「価値の交換手段」

- 「価値の計測手段」

- 「価値の保存手段」

- 「利子を取ることによる自己増殖の機能がある」

文字通り交換に使える。

値決めが出来る。価値がどれくらいあるかが分かるようになる。

貯めておけます。保存が出来る。

自分で勝手に増えていく。この機能を持ち始めるのが転換点になるので、重要(詳細は後のエピソーオ#)

上記4つの機能の内1つでも持っていれば、それを貨幣と呼ぶ。

今の紙幣ように1つのモノで3~4つの機能を兼ね備えることができるまでには時間がかかる。

最初はバラバラの機能で統一できていない状態だった。

例えば下記の通り。

※石高とは米の量(何万石などと呼ばれているやつ)

計測手段として使用しているが、交換手段としては使用していない状態。

融通関係から取引関係へ

✔最初は物々交換では無かった

1番最初は「狩猟採集の時代」狩りやドングリを拾っている世界、

そもそも交換という概念が無い。 理由は貯蔵も貯蓄もしないから。

原始的な社会では、獲物を捕らえてもその場で消費するのが当り前の社会。

多民族と遭遇しても基本的には略奪する。

要は、完全なる自給自足であり交換を必要としていない。

✔次の段階「融通関係」へ

次の段階は「贈与(あげる)」であり、「交換」はさらにその次の段階である。

「交換する」とはどういうことかというと、相手のことを信用していない時であるということ。

例えば下記の通り。

お会計時におごって貰ったとして、「ありがとう。じゃあ次の機会では僕がおごるね」「ok」

これは、お互いに知っている友人で信頼関係があるからできる。

つまり、自分が持っていなくて欲しいモノがあれば「それ、ちょうだいっ」で貰う。

そして今度は自分があげられるモノをあげる。

要は「融通関係」であり、「交換関係」ではないということ。

人間関係があって、その維持を目的としている。

物々交換そのものへのニーズはまだ低く、人間関係を円滑にするために贈り物をして返礼している。

「お歳暮」などがこれにあたる。

互いに送りあっているだけであり、別に交換していない。

✔「交換関係」への移行

次の段階で、コミュニティ(集団生活)の人数が増えてくる。

これにより専門領域に分化していくという事が起る。

(物を作るだけ、狩りだけする人…)

それぞれ得意分野に分れた時に、ここで「あげ合う」が起き始め、他のコミュニティとの関係性が生まれる。

ここで初めて「交換関係」が生まれる・

要は、相手の事をあまり信頼していないのでその場で交換する、取引関係が起きて「物々交換」が誕生する。

最初の貨幣が誕生

✔価値の担保は道具としての汎用性

最初の物々交換は”手斧”だった。

要は何にでも使える(武器、切る..)こうした汎用性の高い道具の価値が高く「交換手段」になるため貨幣として使うわけです。

「手斧、麦、織物」などが貨幣として機能する。

この時点で既に物々交換の次の貨幣が出て来ているわけです。

つまり、下記の通り。

つまり、手斧自体が欲しいわけではないけれど、他の人に貨幣として手斧を貰っておけば違う人Cさんと何か交換できるから手斧を貰う。

上記で、交換手段として機能しているので、これが最初の貨幣である。

正確には手斧の他にも麦など色々あるけれど、信頼関係がない状態で生まれている。

要は、信用コストがかかるような状況では契約関係や取引関係にならないとモノが動かないわけです。

✔最初の貨幣は計測の手段という説

こうした「交換機能」として物々交換でやっていたという説もあるが、

実は1番最初に貨幣として機能していたのは「計測機能」だったのではないかという説がある。

例えば、下記の通り。

ここではまだ手斧を渡さない。

つまり1番最初の貨幣の機能は「計測」であり、その次に「交換機能」だろうとう説が有力。

ちなみに、計測の手段には奴隷なども使われていた。

(エピソード9参照)フランス革命で触れているように人も所有物の時代だった。

アリストテレスも奴隷=動物と言っているので、今の感覚からすると抵抗あるけれど当時は当り前だった。

メソポタミア文明で貴金属の使用が始まる

✔メソポタミア文明で貴金属の使用が始まる

メソポタミア文明(5000年前位から文明が成立している、世界最古の文明の1つ)

ここは、貨幣機能が発達しやすい環境だった。

具体的には下記の通り。

牧畜が盛んだと貨幣経済が発展しやすい。

理由は、交換機能や計測機能のニーズが出てきやすいから。

農耕民族では、このニーズが出て来づらい。

農耕民族との違いは、下記の通り。

牧畜は、「肉、毛皮、乳…」たくさんの物が取れる一方で、米などの主食が手に入らない。

毛皮などと交換する必要にかられて物々交換が始まりやすい。

物々交換の規模が増えると、計測した方か良かろうという話しになり、計測貨幣が出てくる。

上記のような背景から、メソポタミア文明から究極の交換機能を持った物「貴金属(銀)」が使われ始める。

✔価値の担保が「物質としての希少性」へ移行、貨幣の形状変化「貴金属(銀)」へ

銀が使われる強みは、下記の通り。主に3つ。

- 手斧と比べてかさばらない。

- 腐らない

- 純度と重さで不変的な価値が決めやすい(手斧の場合は制作者によって品質が異なる)

「腐らず、規格統一しやすいモノ」で自然界にある物が「貴金属(銀)」だった。

この時、初めてメソポタミアで貴金属が使われ始めるが、この時点ではまだ「コイン(硬貨)」では無い。

✔純度に関する信頼性

コインを作るには技術が必要なので、

金塊や腕輪、アクセサリーが貨幣として使われる。

枚数では無く、重さ(グラム、g)が基準となる。

金属なのでちぎるのが大変。

だから延べ棒や粒にして持ち歩く。

✔銀を使うのは高い買い物の時だけ

メソポタミアでは銀が使われるようになるわけだが、

支払いが全て銀だったわけではない。

基本的には高い買い物の時だけ銀を使用し、

それ以外の所ではやはりまだ手斧や麦など、汎用性が高いモノが貨幣として使われていた。

要は、まだ並行して使っている状態。

✔コイン出現への課題

メソポタミアで出現した貴金属には、それ自体に価値があり腐らないので貨幣として機能しやすい。

一方で、純度によって価値が変化するのでそこをどうやって担保するのかという課題がある。

(※他の金属を混ぜる事で重くする奴がでてくる)

つまり、信頼を与えてくれるモノが出てくるまでコインは生まれないというわけ。

コイン誕生、国家権力との密接な関わり

✔コイン出現と国家権力との密接な関わり

信用を与えるコインの誕生は国家権力との密接な関わりがある。

アレクサンドロス(シーズン11参照)で触れているペルシャ帝国などが出て来て初めてコインが誕生する。

要は、国家のお墨付きがないと価値を生まないわけです。 信用と統一と規格化が重要となる。

銀に刻印されたモノが最初のコインとなる。

古代における貴金属はそもそも採掘が難しいのでその希少性から貨幣になっているけれど、

もちろん、偽造しやすい刻印では駄目だったわけです。

お金とは信用、担保によって形状も変わった

理解しておきたい、1番大事な概念として

お金は皆がその価値を認めればお金になるということ。

歴史の中では、お金の価値が一気に落ちる要素がいくつもある。

その時、人間の社会がどう変わるのかを観察するとおもしろい。

✔「紙幣」出現への課題

紙幣は国家権力が粗糖強くないと作る事が出来ない。

なぜなら、それ自体に価値がないただの紙だから。

そこに価値を持たせるとのは貨幣そのものの価値と信用のバランスが、価値を超え続けないといけないから。

だから紙幣は中々でてこれないわけです。

✔ルーツの違い

学習前のイメージでは、銀のコインより紙の紙幣の方が単純に軽くて持ち運びやすいと考えていたかもしれないが、全然違う。

要は、紙幣のルーツが違うというのは、それが信用の賜物だからであるということ。

貴金属貨幣の時はそれ自体に価値がある。

どこに信用(担保)するかによって、貨幣の形が変わってくるわけです。

具体例を出すと、下記の通り。

今の紙幣は中央銀行が発券している。

「そこがいきなり潰れないだろう」という絶大な信頼があるから、皆で価値があると認識している。

1枚の紙を1万円だと認めさせるほどの信用力がある状態。

しかしこれが、戦争などによって日本政府が倒されましたとする。

それにより発券する中央銀行の所管が変わります。みたいな事態が起ると、円は価値を失っていく可能性があるということ。

※価値の暴落や経済変動などについて興味がある人は経済学で勉強することなので各自でどうぞ。

貨幣の機能4つはバラバラの状態

✔トリビア

まだ麦や銀しかないこの時点で既に、貸し付けがあります。

比較的お金持ちと呼ばれる個人などを対象として融資が既にあったそうです。

✔預金的な機能は古代からあった

1番最初に預金が出て来た理由は、保存してもらう事が安全だったからです。

例えば、以下の通り。

全員が金でしか支払いが出来ないとする。

もし預金口座が無ければ、下記のような問題が起きてくる。

金で持つとかさばる

強盗に入られたら一発で終わる。

同時に殺されるリスクも上がる

金持ちであればあるほどリスクが高まる。

防衛費が膨大になる

防衛費が膨大になるなら、ちゃんと防衛能力の高い所に手数料を払って預けた方が楽で安全だ。

これが1番最初の預金の概念です。

※今は逆に預金したら利子が貰える。これは後に転換転があり、銀行的概念の誕生後は預かって貰うというのでは無くなる。

✔色々な説あり

つまり、当時(古代ギリシャ)では「貸し倉庫」のようなイメージ。

色々な説があり、皆が預けるという機能を求めているので預かる人は「金庫の技術者」だったという説もある。

金庫を作るのが上手い技術者の所にお金が集り、それが銀行発展の要因になったという説もある。

つまり、保存の機能を果してくれる技術者。

✔4つの機能はバラバラ状態

この頃は、まだ貨幣の持つ4つ機能を1つで全部を果たせるモノが無い状態。

具体的には、下記の通り。

- 計算手段として銀が使われている。

- 支払い手段としては麦が使われ、

- 交換手段としては羊毛が使われる。

上記のように、全部がバラバラの状態。

ここに国家権力と政治が絡んでくることになる。

お金の使い方

✔政治的営みとして使用されるお金

現代ではなかなか想像しにくいかもだが、

この時点での経済は自由市場、自由経済では無い。

なのでお金の使われ方が、自由経済上で生きている僕たちの感覚と違う。

要は、商人が利益を追求して使っている感覚では無い。

政治的営みとしてお金が使われている。 外交ツールの1つとしてお金が使われている。

✔社会的ニーズに応えて技術が出現する

一般市民は銀などをあまり使えていない。

主に羊毛などが使われていて、羊毛などで交換している限りは経済がさほど発展しない。

今なら出来ることも、当時は出来ないので経済が中々発展しないわけです。

「シーズン3コミュニケーション史」でも触れているが、

大半の人は「技術があるから、ある事ができるようになった」と思うが、歴史を学び分かる事は、実は逆だということ。

「先に社会的ニーズが出て来て、そのニーズに応える形で技術が出てくる。」

つまり、基本的にまだ王様たちが経済を支配している状態なので

自由経済のニーズによる貨幣の革新がない状態だということ。

#74 お金の歴史!ーコインで左右された人類の運命(約25分)

- コイン(硬貨)は、徴税や給与支払いなど煩雑な行政処理ニーズに応える形で出て来た

- 中国では呪術的な文脈(宗教的価値)から貨幣が登場しており、ヨーロッパと全然ルーツが違う。

- 強力な国家権力を必要とする硬貨。優れた技術力と強力な国家権力を持つ中国ではルーツの違いもありめちゃくちゃ発達し経済規模は世界トップ。

- ヨーロッパが下がる一方で、イスラム教国の経済は「アラビア数字」と「イスラム教という共通の分化基盤」を原動力に商業がどんどん発達する。

目次へ戻る

コインがどうやって誕生したのか詳しく見ていくエピソード#になります。

どんどん僕たちの知る感覚に近づいていきます。

煩雑な行政処理の中でコイン(硬貨)が誕生する

コインの純度や統一規格として保証してくれる

大帝国の登場により、やっとコインが誕生する。

✔リディア王国(トルコ)で誕生!

実はこれが、おもしろポイントで注目して欲しい。

コインが誕生した場所は、リディア王国(現在のトルコの辺り)だった。

普通に考えたら、交易が盛んな場所でコインは生まれるとイメージしてしまうが違ったわけです。

例えば、下記の通り。

当時、交易が1番盛ん。

アルファベットを作った人たち(フェニキア人)がいる。

交易民族なので、海上民族としてたくさん交易していた。

【アテネ】

ギリシャではアテネが貿易で儲けている(シーズン2、11参照)

上記の人たちは、コインを作らなかった。

結果「リディア」という所でコインが生まれている。

✔リディアが作ったコイン

まず、リディアがどういうコインを作ったかというと、次の通り。

- 「エレクトロン」と呼ばれる、金70%銀30%の凄く高価な合金が採掘できた。自然に豊富にあった。

- 半分以上は金なので「金貨」と呼ぶ。

- これにリディアの神様である狐の絵が掘ってあったらしい。

これが、フェニキアやギリシャといった他国へ広がっていく。

✔【疑問】なぜリディアで誕生した?

【結論】行政処理の中で生まれて来た。

具体的な経緯は、下記の通り。

- リディアではたくさんの傭兵を雇っていた。

- たくさんの傭兵に給料(お金)を払わなくてはいけない。

- いちいち金属の重さを量って渡すのが大変になってくる。

【結果】統一した方が良くない?という自然な成り行きで統一したくなる。

要は、支払い業務の作業が繁雑だからコインになったわけです。

だから、最初にイメージしていただろう

交易(貿易)の時に便利だから生まれるわけじゃない。

支払い業務の作業が繁雑だからコインに移った。

行政ニーズだったわけです。

「あれっ、これ良いぞ」と気付くわけです。

「これ使えば良いじゃん」となる。

✔【解説】商人じゃなくて、行政から出現した理由について

政治的なニーズからしかコインというモノを作る要素を出せなかった。

なぜなら、「保証する」というい要素が必要であり、

そのためには、「国家権力」が必要だったわけです。

つまり、商人では銀に対する保証ができない。

だから商人たちが自分たちで交易していてもコインは生まれ出てこなかったわけです。

例えば、1人の商人が突然「よしっ、今からコレの価値がこれだけあります」

と言い出しても、皆「はぁ?」となるということ。

また、この時代の国家は商人に優しく無い。

なぜなら、下記の通り。

- 商業するより農業して貰った方が国力が上がる。

- 国が豊かになり人口も増える。

だから、こうして支払い業務が煩雑などの理由が無い限りはコインは出て来なかったわけです。

✔日本の場合

貨幣(コイン)が流行る要素は、国によっていろいろある。

日本の場合は、次の通り。

【結論】荘園の税を回収するニーズの中で貨幣のが都合が良いという流れから貨幣が広がる。

具体的には、下記の通り。

「荘園」とは、1言でいうなら領地。平安貴族が日本全国に自分達たちの私有地や領地を持っていた。

※荘園のガードマンとして雇われた人たちが武士になっていく流れがある。

日本全国に荘園がどんどん増えるが、貴族たち本人は京都にいる。

荘園から色々な収穫物(魚、米、麦)を持ってくるが処理するのが面倒になる。

※距離も離れているし、魚ばかりが送られても困るわけです。

✔地域別、経済の停滞と発達

ちなみに、ローマ帝国が終わったあと、中世ヨーロッパでは強大な国家権力が存在しない状態になってしまう。

これを理由に、経済が停滞します。

ヨーロッパでは経済が停滞している

一方で、強大な国家権力がある「イスラム」「中国」では経済が発達していく。

※「中国」では世界のGDP30~40%だった。

✔【大切】コインとは

ここまで見て、コインとはどういうモノか分かってきたと思います。

大切な事なので簡単に下記にまとめました。 金融は「技術」の意味わかってくるかと思います。

つまり安定した国家環境の中でしか成立しえないツールであり、政治と密接に関わっている。

※この最たるモノが「紙幣」

中国編

ここまでは、西洋(ヨーロッパ)について見て来ましたが、

ここからは、中国について見ていきます。

✔ルーツが全く違う

中国での1番最初の出方は「亀の甲羅、牛、貝…」でした。

これらは宗教的価値(呪術的な文脈)から出て来ている。

中国に関しては全然違うことが分かる。

要は、貨幣には宗教的価値がある。という出方が最初にあって

それを君主が自分の臣下に対して宗教的な行為として渡す。

これが貨幣になる。というルーツを辿ります。

✔非金属である「銅」が使われる

周の時代(キングダムの直前までの時代)。

この時代には、呪術的意味から「貝の貨幣」を銅で模倣する。

要は、銅という非金属で貝の形を作って貨幣にする。

なぜ「貝」を貨幣にしたのかというと、呪術的に価値があったから。

「貝」事態に価値があるわけではない。

この貨幣(銅で作られた貝)は重さを量って使われる。

一方で、高価な金属では無い「銅」が使われている点で明確な違いがある。

✔中国の強大な国家権力

貴金属(金、銀)と違い銅には、物自体に物質的に価値が無い。

ではなぜ貨幣として機能できたか。

【結論】中国の国家権力が強大だからです。

つまり、物自体に価値が無くても国が信用を担保してくれるからです。

詳しくは下記の通り。

中国の権力が及ぶ先が、自分たちが貿易する先と同一だからです。

要は1つの権力が及ぶ先の人たちとしか交易する必要がないので、1人の人が「銅に価値があるよ」と言ってくれれば、それで成り立つという状態。

✔ヨーロッパでは出来ない

ヨーロッパでは国家権力が強大でも、銅を交換できない。

なぜなら、銅には価値が無くて、国が複数に別れているからです。

例えば、下記の通り。

仮にAとBの間で成り立っても、それで銅を得たAがCとの間で成り立たないと使え無い。

だから貴金属(金、銀)にしないといけないわけです。

貴金属ならばそれ自体に希少性があるので、どの国でも価値があるとされている。

上記の理由からヨーロッパでは貴金属でコインを作る必要があった。

一方で、中国は国家権力が強大で貿易する相手が全て中華圏の人たちなので銅で足りるわけです。

✔中国には技術力もあった

さらに、中国は強大な国家権力だけで無く、

鋳造貨幣を作る高い技術力も持っていた。

例えば下記の通り。

西洋(ヨーロッパ)では、叩いて作ってる。(刻印している)。

一方で中国では、型に流し込んで作っている。

そして経済がどんどん発展し、ものすごい人数の兵士を動員した戦争ができるようになる。

要は、大量の人間を1つの目的に集約させる事が出来た。

なぜ出来たかというと、金属で払わなくて良いので「おをがたくさん用意できたから」

✔まさに発明

上記は、まさに価値の制御であると言える。

ちなみに、規格統一したのは始皇帝でした。(シーズン5)

これは完全に発明であり、彼がどれだけ社会を理解しているかが良くわかります。

✔アジア全域へ流通グローバル貨幣へ

上記から既に分かるように、中華帝国が国家としての信用があったので

中国のお金がある種で今のEUのユーロの様なグローバル貨幣として今のアジア全域に渡って中国の貨幣が流通し、

日本でもそれを輸入して使っていた。

理由は下記の通り。

- 日本には技術が足りなかった。

- 中国の方が国家権力が強かった。

- 「中国が保証しているモノだよ」と言えた方が良かった。

鎌倉幕府が統治しているエリアがしょぼ過ぎて、全然統治できていない。

ちなみに貨幣(銅銭)をどれくらい作っていたかというと280億枚。

すごく大量に作っていることがわかります。

理由は下記の通り主に3つ。

- 大量に作れる技術があった。(叩かずに、型に流す)

- 国家権力が強大だから

- 外交を独占するため

金や銀があると中国以外の他国と交易ができてしまう。

それを防ぐためだったという説もあります。

つまり、地方の豪族なりそこそこの力を持った人が勝手に貿易で儲けないようにするために、貴金属を民間流出させないような政策を漢と中国王朝がとっていたのではないかという説。

要は、自分たちで勝手に力を付けられると国としては統治しづらくなるので都合が悪いわけです。

✔もちろん紙幣の出現も中国でした

ここまで見てきて分かると思いますが、

1番最初に紙幣が出て来たのは中国でした。

下記では、なぜ紙幣が出て来たか主な流れを見ていきます。

奏という時代に経済発展して、日本にも銅銭が流出する。

ちなみに、日本に中国の銅銭を輸入したのは平清盛です。

彼がこの時代にある意味で中央銀行の役割を果した。

そして日本と奏との貿易で儲かったのである種で武家の棟梁になれたわけです。

彼がトップになれたのは経済力しかないけれど、商売が上手かった。

奏の中で銅銭をたくさん作る能力があるにも関わらず経済発展に対して、

供給が追いつかなくなってしまう。

それによって「紙幣」が出て来ます。

具体的には、次の通り。

結果、作っても作っても日本や高麗に大量に流出してしまう。

要は、高く買ってくれるので民間の人たちが密輸入して流してしまうわけです。

※もちろん国は禁止している。

上記により、お金を使いたいのにお金が無いという状態になってしまって、

ここで「紙幣」がでてくるわけです。

- ここで、出て来た「紙幣」は貨幣(コイン)などの延長線上の紙幣です。

- その後、別ルーツの紙幣が出て来て僕たちが使っている紙幣はこっちであるということ。

つまり、これが絶滅して使え無くなる。

※こっちの紙幣について詳細は後半のエピソード(銀行)で話します。

✔最初は手形として出現

最初の紙幣は手形として出現しました。

つまり、「この紙は銅銭と交換できるよ」というそういうモノとして出現する。

理由としては、以下の通り。

- 単に運び安くするため

- 原材料の確保が追いつかないから

- 中国では技術が凄く発達していて印刷術や製紙術も発達していた

(紙を作ったのも中国)

さらに、中華圏以外の人たちとあまり交易をしない。

つまり、輸出はするけど輸入はあまりしないのでお金を支払う必要がない。

要は、貴金属で支払いを貰うけれど自分たちは払わなくて良いので中国はずっと貿易黒字でした。

また、もともと銅銭など価値が無いモノを使っていたので紙幣に移行する事に対する抵抗が少ない状態だった。

✔インフレにより紙幣消滅

上記のように中国ではすごく成功したのだけれど、

一方で紙幣はマネジメント(管理)が難しい。

要は、紙幣の刷りすぎなどの抑制が難しく、

インフレが起きてしまいまったわけです。

マネジメントの難しさは、下記の通り。

- そもそも流通量を把握していないといけない

- 刷ってモノが買えるなら普通に刷ってしまう

- 偽札を刷らせないように監視管理しないといけない

今でも、中央銀行が偽札の確認をずっとし続けている。

そして、上記の機能を国の中でずっと継続して持ち続けないといけない。

当時では、努力したけれどそこまで出来なかった。

最初に紙幣が出て来たのは四川省

貨幣の代りのような、要は紙幣のような手形が出てきた。

この時はまだ、色々な商業の組合や民間が自分たちで刷っていた。

奏の政府は統一するように何とか頑張ったけれど結局最期は失敗して使え無くなってしまう。

これによって、1回紙幣が無くなっていく。

紙幣を流通させて使うには、技術や権力の政治体制にだいぶ整った状態を作らない限りできない。とても難しことだということが分かっただろう。

イスラム教国編

上記のように中国ではどんどん発達していく

一方で、ヨーロッパでは強大な国家権力がなくなったことによって下がっている。

その間にもう1つの勢力として発達していたのがイスラム教国。

✔商業発達の原動力➀共通の文化基盤

イスラム教を信仰している人たち、イスラム教国で貨幣がどんどん広がり発達してきます。

理由は下記の通り

- そもそもムハンマドが商人(ビジネスパーソン)な人だったので、(シーズン7参照)

イスラム教国には商人に対してフレンドリーな国がたくさんあった。 - 宗教が一緒なので一般常識やルールが決まっている。

つまり、国が違っても強く信仰しているモノなので共通化しており、外交リスクが少ない。

要はイスラム教国の中で商業ルールが決まっているわけです。

ルールの違う人たちと商売すると「取引コスト高すぎ」などが発生する可能性がある。

取引コストが低いので交易が盛んになり、イスラムでは商売が発達する。

✔商業発達の原動力➁アラビア数字

アラビア数字とはインドから輸入した概念です。

ヨーロッパではローマ数字(ⅤとかⅥなど)を使っていたが、

これでは計算が出来ない。(※正しくは、計算出来るけれどアラビア数字に比べて計算が煩雑になってしまう)

これまでは、計算能力の習得コストが高かったが、

10進法でゼロ(0)の概念があるアラビア数字という計算に適した技術により、

計算がしやすくなって商業が発達する。

アラビア数字が今も世界で使われている理由はこれです。

つまり、計算できるから。

ちなみに、江戸時代の日本では漢数字で計算しています。

しかし、今の僕らは漢数字で計算しようとは思わない。

- 取引の速度が上がる(計算が速くて楽)

- 習得しやすいので色々な人が商業に関われるようになる

- 漢数字やローマ数字では、ある程度頭が良くないと計算ミスしたりする

この技術が後に、十字軍でヨーロッパがイスラムに攻めてきた時に

イスラムからヨーロッパへ輸入され

これで銀行が生まれます。

✔現状のまとめ

現時点でのまとめ(振り返り)を簡単に表にまとめたので確認しておきましょう。

| ヨーロッパ | 中国 | イスラム |

| 交易が生まれています。しかし、国家権力が下がりこれ以上発達していません。 | 国家権力が強大で、コインを作る高い技術があったので発達しています。 | 宗教によりもとから商売を推奨していて、数字などの得意分野があったので発達しています |

お金の歴史は人類史なので、

宗教や数学など色々なモノが全部関係しています。

#75 銀行の本当の役割とは!?-銀行が創る「見えないおカネ」の正体(約23分)

- 銀行は4つの特徴を持つ「顧客から預金を受け入れる」「顧客に口座を提供」「融資をしている」「手形の取立てと支払い決済を管理」

- 「手形の交換制度」という革新的な技術が出て来たことによって銀行の本質が見出され金融技術が一気に変化する

- 宗教的理由で利子を取る事が禁止されていたが、他教徒からは取って良いという制約の中で、少数民族のユダヤ人たちが金貸し業をすることで富みを得るようになった。

- ヨーロッパで国家間貿易が拡大し両替が必要となる。キリスト教徒たちは両替の手数料という大義名分によりそこに利子分を含むことで宗教的制約を回避し、金融業が発達した。

- ストックホルム銀行の時代から銀行機能の1つ「信用創造」ができるようになり、これが資本主義に繋がる流れとなる

銀行の誕生についてのエピソード#になります。

銀行の特徴

✔銀行が生まれるのは中世ヨーロッパ

エピソード#74で、それぞれに地域毎の状態について述べました。

そして以外な動きを見せるのですが、銀行が生まれるのは中国では無かった。

銀行がは、強大な権力が無くて下がっていた中世ヨーロッパから生まれます。

これが、なぜ中国では無かったのか面白ので見ていきましょう。

✔銀行の持つ4つの特徴

まずは、そもそも銀行とは何かについて

下記、主に4つの特徴を持っていると言われています。

- 顧客から預金を受け入れること

- 顧客に対して口座を提供している

- 貸し付けや融資を行っている

- 小切手や手形の取立てと支払い、つまり決済を管理している状態

大きく4つ上記が銀行の特徴と言われている。

そしてこれに近いものは古代から既にあった。

例えば、下記の通り。

「ギリシャ、アテネ」両替や聖書にも両替商がでてくる。

「エルサレム」両替している人がいた。

上記の要に既に古代からあったのですが、

中世ヨーロッパで「手形の交換制度」という革新的な技術(専門性)がでてくる。

これにより銀行の本質が見出されて行き、金融技術が一気に変わっていく。

中世ヨーロッパの状況

銀行の特徴と、「手形の交換」が重要と理解した状態で

下記ではヨーロッパの状況について順番に見ていきます。

✔7世紀以降

色々な政治的な不安や、色々な所で局地的な戦争が起るなど

外国からどんどん侵入されており、そもそも貿易を出来る様な状態じゃない。

✔9世紀、10世紀以降

ノルマン人やジャーマル人、イスラム系ノイスラム教国が攻めてきており、

「攻撃せずに閉じこもって防備します」という時代に突入する。

国家に強大な権力が無いので各都市が、ギリシャのポリスの様な古紙国家になってしまう。

【結果】経済がどんどん衰退していってしまい。

富みが生まれても、その大部分が都市国家の中で偉い人に吸い上げられる状態になり、

交易でやりとりされる品もニーズとして存在しない状態。

✔11世紀頃

農業技術の発達により、農業生産性向上が起る。

それにより、余剰生産ができるようになる。

そして、海があるイタリアの都市で交易が斎会し始める状態が発生します。

11世紀頃にこうした状況が起きて、

12~14世紀頃に銀行が登場してどんどん発達していく。

✔12~14世紀

まず、十字軍というのがある。(詳しく話すと1つのシーズンになるので簡単に説明)

キリスト教とイスラム教とユダヤ教の聖地「エルサレム」

この聖地をイスタムが奪ったとし、キリストも欲しいので取り戻すという名目で戦う。

大義名分は上記の通りで、実際には経済的吏湯や様々な理由が複雑に絡んみ、

十字軍というのが実際に行われる。

十字軍を起すとなった時、

これまで都市で小さく別れて戦争していた人たちが、久しぶりに集って、連合して攻めることになる。

この時点でお金が大量に必要になり、需要が出てきた。

しかし、これは帝国じゃないと払えないけれど帝国は無い状態。

✔イタリア商人が投資に成功する

この状況で、誰がお金を払うのか。

【結論】イタリア商人です。

基本的にある程度、、お金を持っている人はイタリア(ベネチェア、ジェノバ、ピサ…)

こうした所にいる有力な商人たちから君主がお金を借りて、これによって軍を作って、攻めて行く。

要は「投資」です。

成功したら良いし、失敗したら最悪回収出来ないので払い損になる。

しかし、結果これで成功します。

成功した結果、どうなったかというと下記の通り。

すると、トルコ沿岸とイタリアの海峡を挟んで安全に交易ができるので、

これによりイタリアに莫大な収入が入る。

つまりイタリアが投資に成功したということ。

これにより、今まで自給自足で生きて行くのが精一杯だった中世時代を急にイタリアだけが脱し始める。

そして脱し始めたイタリア人は商人なので、他国と貿易し始めます。

「手形」の誕生

こうしてヨーロッパで国家間の貿易が拡大していく中で、

商人たちに貴金属を持ち歩きたくないというニーズが発生する。

具体的には、下記の通り、

- 当時はソーマで作られたコインをまだ使っていたりする。

- 強盗に取られたり襲われるリスクが高くて怖くなる。

- 重たい。

- 遠くに移動して商売をするので大量に取引をした方が移動コストが1回で済む

- しかし、1回で大量に取引をするには大量の金属を道中に携えないといけない

上記のニーズが発生した時に、「手形」という確変が起る。

これにより、紙で決済ができる。(※「紙幣」ではない。少し違う)

「手形」自体に価値があるけれど、それとお金を交換できる。というモノを発行して

これでやりとりしましょうということになっていく。

これで「手形」というモノがまず生まれるわけです。

✔宗教的制約とユダヤ人

手形が生まれた時に手数料であるだとか、

手形に伴って銀行が発達して融資が生まれる。

しかし、融資において古代では主教的な理由で利子を受けとってはいけない。

だから、古代には既に銀行のようなモノはあるが発達しきらないわけです。

ちなみに、利子を受け取ってはいけない理由としては下記の通り

王族がめちゃくちゃ力を付けることになるなおで、国家権力からすると都合が悪い。

これらを防ぐために宗教の中に利子禁止を入れたんじゃないかという風に言われている。

上記のように、利子を浮けとる事ははしたないことであり、絶対ダメだと言われている

一方で、他教徒からは利子を取って良いとしていた。

これにより、少数民族であるユダヤ人だけが各地で金貸し業をやっていた。

ここに、ユダヤ人からロスチャイルドが生まれるルーツがあり、

彼らに富みが集り、凄く嫌われて反ユダヤ主義やヒトラーへと繋がる(シーズン8 参照)

上記の通り、ユダヤ人の状況がある

一方で、キリスト教徒が銀行を作って発達させることが中々できない。

理由は下記の通り

キリスト教徒がユダヤ人をお客にしても、相手は少数民族なので少ない。

つまり、キリスト教徒同士でやれないといけないが宗教的制約がネックとしてあるわけです。

✔宗教的制約とキリスト教徒

宗教的制約により、キリスト教の中で銀行業が発達しきらない状況から

どうしてできるようになったのか。

【結論】手数料に利子レートを入れたからです。

具体的な流れは、下記の通り

当時の状況として1つの帝国ではなくて色々な国がバラバラの小さな都市国家のようになっていた

それぞれ通貨が違うので必ず両替が必要が環境だったわけです。

つまり、この両替の際に発生する手数料の中に利子レートをそのまま入れる事ができた。

要は、宗教上の大義名分は置いといて「これは利子ではなく手数料です」という名目で宗教上の制約をかいくぐったわけです。

※もし、帝国が統一していたら出来なかった。

✔環境が技術を作った

中世ヨーロッパでは経済が落ちていた時には出来なかった。

しかし、偶発的にイタリアだけが上がり、国家間貿易が拡大した時

それを理由に利子を入れ込めるようになったので、

これにより金融が発達する装置が作られるわけです。

これによりイタリアと北ヨーロッパで、一気に銀行までいくわけです。

これまで宗教的制約により、利子を取れなかった。

1度、経済が停滞し再び上がる時に、謎の大義名分(理由)が付けられるようになる

この時、為替手形という新しい発明があり遠隔地でも決済ができるようになる。

✔手形とは

そもそも「手形」とは何ぞや?、という方に向けて下記で一例を示します。

Aさんはベネチアのa銀行に口座を持っており、

Bさんはフランクフルトのb銀行に口座を持っています。

つまり、それぞれが別々銀行で別々の口座を別の場所で持っている状態。

この状態で、AさんがBさんから¥100万でモノを買った。

しかし、Aさんが¥100万を持ってフランクフルト(b銀行)まで行くのは大変です。

なので、自分のa銀行の口座からそのままBさんにそのまま渡して貰いたい。

この時、Aさんが「手形」を発行する。

そして、Aさんの口座から¥100万降ろしていいよ。という手形をBさんに渡す。

Bさんはその手形を持って自分のb銀行へ行くとa銀行の口座から¥100万を降ろせる。

上記の例えの中で、あえて銀行を別々にしているけれど大事なことだった。

- 別の国、別に銀行で出来るという事はこの時大切

- 銀行の支店がたくさんあったことも大切

- 口座があることも大切

これは、離れた場所に金を送るという技術であり、かなり重要。

これにより、遠隔地で簡単に決済ができるようになったので、経済圏が拡大するわけです。

ちなみに、時点でイスラムから

会計技術や簿記技術などを仕入れており、

これらを成り立たせるための素地としてアラビア数字がある。

数学なども関係してくるわけです。

✔銀行業の発達

ここから銀行家がどんどん大きくなっていく

これまで使われる頻度としては君主がお金を借りるばかり

それが、商人や事業家たちがどんどん使うようになっていくわけです。

単純にこれで数が増えた結果、銀横業が発達していくわけです。

ストックホルム銀行の出現

✔銀行家、メディチ家

銀横業が発達した結果メディチ家などの凄い銀行家が出てくる。

この人たちは最初はギャングのような人たちだったが、銀行業を始め、そこで財を成して大きくなる。

イタリア生まれのメディチの銀行が、ドイツや北ヨーロッパに渡り

イギリス、オランダなどへと広がっていく。

✔ストックホルム銀行ができる

だいぶ時が飛んで17世紀頃、為替手形よりもさらに凄い確変が起る。

1609年、オランダに「ストックホルム銀行」ができる。

昔(当時)の銀行は預金からお金を貸していた。

つまり、実際にお金を預けて貰って、そのお金から人に貸すということをしていた。

なので、銀行は全員が一気にお金を引きだそうとする時に倒産してしまうわけです。

一方で、実は今の銀行は違います。

つまり、自分たちが持っている預金以上にお金を貸している。

これを信用想創造と呼び、これができるようになったことで資本主義に突入していく。

具体的には、下記の通り

A銀行が中央銀行から¥100万かりるとする。

その内¥90万をBさんに貸します。

Bさんに¥90万かしているけれど、預金口座としてはA銀行にまだ残っている状態になります。

なので、中央銀行から現金としては¥100万しか貰っていないけれど、Cさんにも¥80万などでも貸す事ができる。

この時点で中央銀行が渡した¥100万よりも増えている。

つまり、市場に流通しているお金の数が増えているということ。

¥100万しか持っていないけれどBさん¥90万Cさん¥80万を引き出す権利を2人は持っている状態。

¥90+¥80のお金を持っていることになるので、この時点で¥100万よりお金が増えている。

これが、銀行の本質的な価値である。

お金を預かり貸すというのが銀行の本質では無い。

銀億がお金を生み出してお金を使うべき人に回す。これが銀行の本来の機能であり、

近代以降の銀行の本質的な価値というのはそこにあるわけです。

だから、全員が一気に引きだそうとすると銀行は倒産する

しかし、国が安定して運営出来ていればお金が必要になるタイミングはズレるので

恐慌など以外で同時に大量二引き出されるという事が無いという前提で預金の3割持っていれば良いという考え方がある。

重要なのは

結果的に銀行がお金を市場に流通せていて、お金の数を増やす事ができてしまっている

上記のように、

銀行の本質的な価値があり、1657年のストックホルム銀行からこれができるようになった。

それにより、資本主義に繋がっていくという流れになる。

✔まとめ

ここまでのまとめ(振り返り)

- 銀行間で手形でキャッシュレス決済ができるようになった

- 信用創造ができる

この後、中央銀行が出てくることで、資本主義の体制が整って行く。

#76 中央銀行の役割ーお金を司る銀行of銀行!(約18分)

- 中央銀行は主に3つの機能を持っている「政府の銀行」「銀行への融資」「紙幣の発行」

- 中央銀行が出来るまでは民間銀行や団体が貨幣を発行できてしまっていた

- 貨幣の刷り過ぎなどインフレを経験し、学んだ結果、貨幣の流通量や物価調整を政策にのっとって行う必要性に気づき、中央銀行が生まれた

- 「債券市場」という重要な概念があり、国債による海外からの軍事費調達は日露戦争での日本の勝利に大きな影響を与えている

目次へ戻る

銀行誕生の続き、中央銀行についてのエピソード#になります。

中央銀行は試行錯誤の中で自然発生した

✔中央銀行について

中央銀行は、色々な試行錯誤の中で自然と生まれており、

最初はイングランド銀行が中央集権化するという形をとる。

✔中央銀行の主な3つの機能

そもそも中央銀行が何ぞや?とい説明から簡単にすると、、

下記の通り、大きく3つの機能を持っている。

- 政府の銀行。

- 銀行の銀行。

- 紙幣を発行する

つまり、政府が使っているお金の預金の受け入れをしているということ

つまり銀行に融資する

普通の銀行には発行機能はありません。

ちなみに、昔は皆が発行機能をもっていた時代があり、壊れる経験を経て

1つの銀行がしないとヤバイということが分かり、中央銀行化していくという流れ。

それで、イングランド銀行が中央銀行化していく。

例えば、下記の通り

ここまで学び、自分たちがどれだけ「お金」について理解せずに普通に使ってきたかという事が分ってきた方もいるだろう。

今の自分達ですらちゃんと理解できていないのと同様に、いやそれ以上に

経済について昔の人は無知だった。

実際に経験して後に「なんでこうなった?」と分析する学者が現われ、

それで整理されているのが今の経済学であり、

上手くいかず、失敗を経験しながら

最終敵にはイングランド銀行が1番政府に近かったので中央銀行化する。

イングランド銀行が中央銀行化する

✔イングランド銀行

イングランド銀億あ生まれた時代は、フランス革命の前

そして中央銀行化するのがナポレオン位の時期

既に述べた通り、

- いろいろ上手くいかない

- 1つのところがまとめないとヤバイと気付く

- 物価調整をちゃんとわかっている人が政策にのっとっていかないと、皆が自由に紙幣を発行できるとコントロールできない

- コントロール出来ないt全員が滅ぶ

上記の経験、学びから

求められる機能として、民間企業の1つであるイングランド銀行が、

1番できるのではないかということで皆の期待に沿う形で中央銀行化していく。

つまり、1番政府に近い民間銀行だったので、中央銀行的役割を期待されることになり

結果的に中央銀行化していくわけです。

✔ルーツの違い

中国の奏の時代の紙幣が失敗。(エピソード#74 参照)

ここで出来た中央銀行が、今の紙幣のルーツである。

冒頭などで述べているルーツが違うとはこういうこと。

つまり、今の紙幣というのは

- 銀行の銀行があり

- 信用創造があり

という上記の状況からしか出現できない。

中国(奏)の時代では、まだそこまで発達できていない、早い段階で生まれてしまったので消えてしまった。

✔「統一」と「分散」2軸で解釈

紙幣とは誰でも作りやすい、コストの低いツールなので、

その信用を担保するために、(国家や中央銀行など)中オ集権的な存在がお墨付きを与えるというニーズが増えていく。

そうでないと、誰でもどんどん作れてしまうわけです。

さらに、コントロール(制御)というニーズに対して、

戦争に絡んだ政策が多く見られる。

昔の時代でお金がかかる事業、

例えば、下記の通り

- ピラミッド

- 王の墓

- 戦争

上記のように、古代では公共事業にお金をかけるケースも見られるが、

銀行やお金の成り立ちを調べると戦争事によって加速される事例が多い。

つまり、戦争をするためには軍隊を作る必要があるなど、

お金が大量に必要という状況が、1番お金を集約させるニーズとして大きかったわけです。

結果、「集約」色んな所が持ってくる→「統一」へ繋がる。

ちなみに、歴史を見る(解釈)する時には「統一」と「分散」の2軸で解釈すると理解しやすい。

✔資本主義の礎(土台)

こうして、資本主義の礎(土台)が揃っていく。

具体的には、下記の通り

- 中央銀行がないとダメ

- そのためには銀行がないとダメだった

- さらにそのために必要な技術や組織がそろっていくという状態

この後、「株式会社の登場」という最大因子がまだある(エピソード#77)

色々な礎(土台)が揃ってくるという状態。

スペインの失敗談

中央銀行や銀行の本質を理解するための補足

イングランド銀行が成功している、

一方で全く逆の動きをして失敗した国があるので紹介します。

✔覇権を逃した国「スペイン」

成功している国がある一方で、スペインは失敗し、

世界の覇権を逃しました。

具体的には、下記の通り

スペインは、大航海時代に南アメリカ方面へ行き、アメリカ大陸のインカ帝国やパステカ帝国を侵略する。

これにより、大量に貴金属(金、銀)を持ち帰る。

つまり、ヨーロッパの貴金属の数が一気に増える。という状況を経験するわけです。

当時の人たちは「インフレ」を知らなかった。

要は、金属が供給過多になった時にどうなるか、まだ誰も知らなかったわけです。

そして、お金の本質を理解していないスペイン王室の人たちは

インカやパステカの人たちを奴隷にして銀山をどんどん掘らせた。

つまり、持ってくれば持ってくるほど、お金としてそのまま使えると思っていたわけです。

供給過多により銀の価値がどんどん下がっていくのだが、

貨幣の本質が信用であるという事がスペイン王室は理解できず

「気がついたら貧乏になっている」というよくわからないことになっていたわけです。

上記により、スペインは覇権を逃し

その後、オランダやイギリス、フランスなど金融をある程度握れる国の時代に突入する。

- 貨幣が信用であるという理屈を理解していないと色々なことができない

- 中央銀行もできない

- 銀行も手形もできない

- いろんなことが作れない

紙幣は上記の最たるものであり、スペインがそれらを端的に示している。

債券市場という概念

ここで、1つ重要な概念「債券市場」についてみていきます。

端的にいえば「国債」であり国が銀行から借りる借金です。

銀行の持つもう1つの本質でもあるでだが、

銀行の預金も貨幣とみなすことができ、その大部分は債券市場に注ぎ込まれている。

※経済の根幹は債券を買うなどにより動いている。

✔債券の誕生

既に述べたように、戦争が起きる時などには莫大な予算が必要になる。

なので、国が銀行に「お金を貸して下さい」と自分たちで債券を発行して

色々な国へ販売することでお金を集めるということをする。

上記の事を銀億を通じて行い。

それが、債券誕生の1つの理由と言われている。

具体的には、下記の通り。

イタリアで戦争を繰り返していた時に、その戦争にお金が必要なので、

銀行とは限らず、裕福な市民から税金のような形で強制的に国債を買わせるようなことをしている。

※国債とは、国が出す借金証のようなモノで

例えば、日本の国債を10年分買うと10年後に買った金額の+1%などが上乗せして返される。

%の設定など詳しくは経済学の話しになるので気になる方は各自で勉強して下さい。

✔事例紹介「日露戦争」

慣れていないと、経済の理解が難し方もいると思うので、事例を紹介する

「日露戦争」(日本VSロシア)

当時の日本はお金があまり無い状態。

軍事費を集める必要があったので、債券を発行して海外の人に買わせる必要があった。

高橋是清という銀行家がヨーロッパへ行き「日本の債券です。買って下さい」

しかし、当時はどう考えても日本が負けると思われていたので誰も買ってくれない。

(ユダヤ人の協力もあり、ある程度は集めた)

しかし、中国の本土で行われた第1試合で日本が勝ったことで、

一気に日本の債券が人気になりお金が集まることになる。

結果、当初の予定よりもかなり多い軍事費を日本は得ることができて

これにより、日露戦争では日本が勝利できたわけです。

✔君主に貸すのとは意味が違う

国債を買うことと、君主にお金を貸すというのは意味が違ってくる。

簡単に比較すると、下記の通り

1個人へ貸している状態なので、もし君主自身が踏み倒したら終わる

【国債】

イタリア(フィツェ)がお金を国債として募集した時には、イタリア(フィツェ)は踏み倒せない。

国債とは、個人の貸し借りとは別の概念から生まれている。

つまり、国債の場合には借りている人と貸している人が一緒だということ。

一方で君主は個人なので借りている人と貸している人が被らない。

もう少し具体的には、下記の通り

イタリア(フィツェ)がお金を集めようとした時、その国や街を運営しているのは国民です。

なので、イタリア(フィツェ)がお金を欲しがる時の理由が分かりやすい。

要は、イタリア(フィツェ)国民からすると、

- この戦争に勝つ事がイタリア(フィツェ)にとって大事

- だからお金を出すということに妥当性がある

- また、一蓮托生なので踏み倒される心配もない

一方で、君主の場合には

- 一蓮托生ではないので、踏み倒される心配がある

- 銀行家を無視して「お金を返しません」など出す可能性がある

- そもそも君主が戦争したい理由が、君主のためであり国のためではないかもしれない

上記のような生まれ方をしており、

つまり、お金の集め方のその性質として違いがあるわけです。

#77 株式会社の誕生ー世界経済を変えたヤバすぎる発明ー(約31分)

- 株式会社の本質「リスクを分散させた状態で、多くの人間を1つの事業(目的)に集約される」「圧倒的な生産性の向上」「事業継承による富みと知識(ノウハウ)の蓄積ができる

- 初期の株式会社は「プロジェクトベース」であり、その後「会社ベース」へと転換する

- 会社とは経済活動において効率的、効果的な組織形態であり、今の社会を支える殆どの物は会社で作られている

- 初期の株式会社は貿易先での戦闘をなど軍隊を保有しており野蛮だった。力を付け過ぎて1度なりを潜める時代があった

目次へ戻る

株式会社の誕生についてのエピソード#になります。

株式会社の本質

✔本格的に始まるのはオランダ東インド会社

1番最初の株式会社はオランダ東インド会社と呼ばれているが、

実際には9世紀イタリアなどで既に貿易会社のようなものがあり、

1航海ごとのプロジェクトベースで出資を募る。ということをしている。

つまり9世紀当時から既に、リターンを貪欲に追い求めてリスクを冒して出資する感覚があったわけです。

そして、本格的に始まるのがオランダ東インド会社と言われている。

✔リスク分散

株式会社以外の組織は「村、街、行政政府、政党、宗教団体、教会、領地、荘園」などしか無く。

株式会社は、上記らと比べて「うまくリスク分散」できるように作られている。

要は、株式会社が生まれるまで、

大量の人間がそれぞれに自由な目的を勝手に設定して、その目的のためにリスクを分散させた状態で、事業に集中させることができる組織がずっと無かったわけです。、

例えば、下記の通り

本来は法人の借金と個人の借金は別です。

そして出資者も会社が倒産して借金をかかえたとしても出資額以上のお金の請求をされることは無い

上記を当り前と思っているかもしれないが、

そんなことは無かったわけです。

これが「政府」「宗教」だったらどうなるか、

誰かが追求される可能性が非常に高い。

一方で、株式会社は有限責任なので追求されない。

こうしてお金を集めやすいルールになっている。

(※「有限責任」=出資額以上の責任を負わないこと)

✔リソースの集中

株式会社の本質は「リスク分散」ともう1つ「リソースの集中」がある。

簡単にまとめると、下記の通り

責任や権力を分散させた状態で、多くの人間を1つの目的に対して集中させる事ができる。

一方で、「国家、宗教、村」では

1つの同じ方向や目的に集約させられない。

✔圧倒的な生産性

そして、株式会社の本質3つ目が「圧倒的な生産性のある組織形態であること」

ちなみに(エピソード#78)の資本主義で触れるが、

生産性に投資するという概念は株式会社の設立以降でないと存在しない。

つまり、株式会社のような競争社会を作ってリスクを分散させて1つの目的に集中させない限り「人間は生産性を上げようなんて思いもよらない」

例えば、公務員は生産性を上げようとは思わない。

株式会社の方が生産性を上げようとする原理が働くわけです。

(※公務員を否定しているわけではない)

これほど生産性に集中できるようになったのはごく最近であり、

これによって資本主義ができる。

それまでの経済活動には、以下の様なネックがあった

- 自分で全部のリスクを背負うとなると生産性への投資など攻めたビジネスがしにくい

- 全部を自分で投資して失敗したら全責任を自分が負わないといけない

- 誰でもできることではない

株式会社によって、上記のようなこれまでのネックが解消した。

具体的には、下記の通り

- リスク分散できるようになった

- それぞれ中小企業で少額しかお金がなくても、皆で集めれば大金になる

- 失敗して倒産しても死ぬ必要が無い

「株式会社」という組織形態の本質は

リスク分散して1つの方向に向かって生産性を高めた状態で突入できるということである。

上記のような状況を作れるようになるのは難しく、

1番最初の本格的な出方は「オランダ東インド会社」から始まる。

最初の株式会社「オランダ東インド会社」

株式会社の1番最初の出方としては「オランダ東インド会社」から始まる。

では、この会社が何をしていたかというと「植民地経営」です。

具体的には、下記の通り

そこでは、鉱山を作る、綿を集める、これらをする為に現地住民を統治しないといけない

つまり統治して奴隷にして色々な事業を行う。

これらを経営と呼び、

事業を経営するための組織体として生まれていく

✔経営と出資の分離、プロジェクトベース

最初の生まれ方としては、

経営と出資のの分離が偶発的に起るところから始まる。

具体的な流れは、下記の通り

まず、行く時点で既にリスクが高い。

帰ってくるまでに最短で14ヶ月ほどかかる、約1年以上のプロジェクトスパンであり

約3割が亡くなり、半分くらいは船自体が沈む。

めちゃくちゃリスクが高い一方で、金銀や香辛料を持って帰るなどのリターンも大きく儲かった。

ここで、「投資する人」と「船に乗る人」で別れるということが生まれる。

- お金持ちで死にたくない人は儲かるのでお金を出したい

- 航海に堪えられる人は野蛮な人が多いので彼らは一攫千金を狙いたい

ここで、ニーズうまく合致して経営と出資の分離が偶発的に起る。

つまり狙ってしたのではなく、偶然こういいう形になり植民地経営に対して良いねとなった。

こうして始まるのが「オランダ東インド会社」であり、

組織というよりは「プロジェクト」だった。

いわゆるクラウドファンティングのような感じで、プロジェクトに出資する人が集まり失敗したら終了。成功したら配当。

そして、「プロジェクトベース」じゃなくなるのが、オランダ東インド会社。

初の株式会社であり「会社(組織)ベース」であり、大きな転換だったわけです。

✔証券取引所ができる

プロジェクトベースでしか出来なかった状態から、

組織ベースで出資して株を持てるようになった。

しかし、当時はまだ上場のような概念がまだ無い状態。

では株をもっている人は

- 「この株どうすればいいの?」

- 「いつ利益になるの?」

上記の流れで、売買が始まる。

オランダ東インド会社が存続しているのは儲かっているからです。

儲かっているから、プロジェクトベースを脱した。

一方で、この株式をどうすれば良いのかという所から、

それを売買する場所が必要になるので証券取引所ができる

オランダ東インド会社がめちゃくちゃ成功していて、儲かっているからこれは価値がある。

だから欲しいという人がたくさんいる、

そして、その人たちへ売って良いとい風になっていく。

✔最初の株式会社は野蛮だった

最初の株式会社はとにかく野蛮で危険な集団だった。

例えば、下記の通り

- 軍隊を持っていて他国の船を潰す、略奪する

- 奴隷売り買いする

- コロンブスによる、アメリカ先住民の奴隷化など

上記のように、強くて野蛮でやりたい放題のレベルから

コンプライアンスが育ち続けているのが今であり、

最終敵にはソーシャルベンチャーのような社会交換の為だけになんとかしますというような人たちが出てくる流れになっている。

株式会社がなりを潜める時代とアメリカの発展

✔一時的にパートナーシップ制へ

株式会社が力を付け強くなってくると

当然ですが、君主から見て「よくない、権力持ち過ぎだ」となる

- 軍隊を持っていて国ようだし、野蛮

- チューリップバブルなどにより社会(経済)が大混乱する

主に上記を理由に「株式会社が悪い」かのようになり、

1回なりを潜める時代がくる。

具体的には、下記の通り

- 植民地経営のような大きな仕事は全部国が吸い取る(バブルのような事は起したくない)

- ハートナーシップ制で事業をやるという事が起ってくる(親戚6人位で商人が集まってパートナーを組んで貿易する)

結局やっていることは奴隷貿易で変わりないが、

有限責任では無いので、失敗したら無限に責任を取らなくてはいけない状態。

当時はまだ多額の出資金が必要な事業があまり無かったので

奴隷貿易んど既に事業が回っている状態だった。

これから大航海時代を始める訳じゃないので、

大金が動かない時代は上記のようなパートナーシップ制で上手くやっていた。

✔アメリカ登場

アメリカでは、(カウボーイの時代)治安が悪く

国(政府)ではなく、会社がインフラ整備をしていた。

(※大学、銀行、教会、市役所、道路…など)

鉄道が発明された事をきっかけに、大規模な資本集積の必要にかられ、

規制を緩和し株式会社でどんどん鉄道を作ったアメリカが発展した。

具体的には、下記の通り

物流、情報伝達など便利で何にでも使えるぞ

絶対にあった方が良い。

しかし、作るにはお金がたくさんいるぞ

バブルなどを起すとして、法律で規制していたが緩和する。

つまり、必要にかられて「株式会社でやろう、いいよね」という流れなわけです。

規制の緩和と加速

結果、アメリカが成功。

これに習って、イギリスでも規制緩和が進みます。

これまでは国家統制ができなくなるので、自由な目的では作れなかったが、

1856年頃に、株式会社法というものが設立されて、

比較的自由な目的で作って良くなる。

(※今でも銀行などの規制領域もあるが、基本自由に作れる状態)

イギリスで規制が緩和し、一気に株式会社が増えて一気に倒産する。

これによって、資本主義が生まれる。

(※資本主義については、エピソード#78)

✔まとめ、振り返り

アメリカで規制が緩和され、鉄道が株式会社として勃興する。

アメリカの成功を受け、イギリスでも緩和する。

鉄道や通信などの技術によってどんどん高まっていく。

始めは、「会社を所有していない経営者(自身)が一生懸命と働かないだろう」と思われていたが、

当時の予想に反して、上手くやっていく人がでてくる。

つまり、今では普通二思われているような「会社の基礎」が出て来て徐々に育ち生まれる

例えば、下記の通り

- 管理会見の技術

- 財務諸表を取り、株主に年に1回は送る

- 会計や情報システム

- 株式会社が増えるので、証券市場が活発化

上記の流れで、ニューヨーク証券取引所などがどんどん大きくなり、

世界恐慌が起り、今に繋がる。

上記のような流れでどんどん加速してくわけです。

資本主義の加速と今への繋がり

株式会社の復活から、今の社会への主な流れを

下記に、簡単に表にまとめたので確認しておきましょう。

| (産業の発達) | (具体) |

| 鉄道などのインフラ系 |

|

| 流通、小売業 | 【通信販売】

【百貨店、チェーン店】

|

| 製造業 |

|

| 生産制向上への投資 |

|

今はただ改良しても売れるとは限らないが、当時は上記のような時代の先駆けだった。

これで、フォードや金融会社やJPモルガンなどの大企業がどんどんでてくる。

こうして、アメリカが大企業を生み出し、強くなり

イギリスを抜いて世界1になって行く。

最初のアメリカは荒くれ者の犯罪者だらけだった時代から、上記の様な流れとなり、

これらを全部株式会社がかなり司っている1面があるというお話。

労働者問題

アメリカがでてくるまでは、イギリスが世界の1/4の領土をもっていた。

一方で、労働者問題などが出て来くる。

子どもが16時間も働いているなど、哲学や学問がでてきて、

「労働環境がひどすぎる」とマルクスなどが出てくる。

これが、今の中国やロシアなどに繋がっていく。

今への繋がりで言うならば、SDGsなどにも見る事ができる。

強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終わらせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025 年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。

産業革命の時の労働時間が問題になっており

ブラック企業や過労死などの実態があり、フリーランスなどまた変わりつつあるが、

今のある種のあたりまえとされてきた「9時~18時まで、1日にこれくらい働きましょう」というものが出て来たのが、イギリスの産業革命の時。

1日にあまりにも皆が働き過ぎるので、イギリス人実業家のロバートオウエンが「8時間労働制」を提唱し今日に繋がっているわけです。

✔繰り返す人間社会

最初はルールが無かった。

だから問題が起り、規制(対策)を作る。

しかし、今度は制御がかかり過ぎてしまい、また規制緩和(緩める)。

結局、上記の繰り返しているわけです。

また、経済が発展すると、

下記の様なテーマや課題が出てくるので、人間社会はその繰り返しなのである。

- 貧富の差

- 働き方(人間を部品のように扱って使い捨て)

事業継承

株式会社の特徴「事業継承ができる」、これも株式会社の新しい変革です。

つまり、出資者(株主)が経営者を任命する権利を持っている状態

これにより、「富みと知識の蓄積ができる」ようになった。

これまでは、人が勝手に継承することはあっても

組織に事業継承させるというのは難しかった。

※誰かに継承(譲る)していくことの難しさは(シーズン11を見るとイメージしやすいかも)

フィリッポス2世は上手かった、一方でアレクサンドロスは失敗している。

✔法人格という概念

株式会社の出で立ちを知ると、法人という感覚の理解がしやすいのではないだろうか

会社(法人)も人とほぼ同程度の権利を持っていて、

人格という概念がないと、経営と出資の分離が難しい。

- 個人とは違う人格

- 会社も権利を保障されている

- (口座を作る権利など)人とほぼ同程度の権利を持つ

今の会社でも社長が自分の所有物だと思っている人もいるようだが、本来の概念からすると違う。

経営者と所有者が分離できていることが、株式会社という組織形態の強みであり凄さの1つであるということ。

#78 世界を進化させた資本主義ー一方その頃、中国は…?(約38分)

- 資本主義の要素は主に3つ「私有財産」「競争環境」「市場経済」

- 自由と権利が保障され私有財産が確立されていないと「生産制や利益への投資」という概念や動機が生まれにくい

- 資本主義は王権が弱かったイギリスで勃興した一方で、国家権力が強すぎた中国では生み出せなかった

- 中国は技術力もあり統治ステムなども圧倒的だったが、その結果、産業革命が起らず生産性のレベルが違い過ぎて西洋に支配されていく

目次へ戻る

資本主義についてのエピソード#になります。

エピソード#72~77で解説してきた全ての因子が繋がり関係してきます。

生産性に対する投資の概念

✔資本主義とは

資本主義とは、あらゆるものの積み重ねの上に発生した社会的な現象を指している。

つまり、人工物ではないので、人によって定義がずれていたりする。

そのためここでは、「資本主義の前後で無かったモノ、あったモノ」ついての説明をする。

まず始めに、資本主義の要素は主に3つ。

詳しくは下記の通りであり、具体的には順に説明する。

- 「私有財産」と「生産性に対する投資の概念」

- 「虚奏社会」

- 「市場経済」

✔生産性に対する投資の概念

まず始めに、生産性の向上に対して投資するという概念が無い。

例えば、下記の通り

古代ローマでもは土地経営をしており、

そこで奴隷を働かせて小作人がいるという状況は古代でも中世でもある。

しかし、そこで使用する鍬(道具)を「技術的に改良して生産性を上げよう」という投資を行われた形跡がない。

※規模を増やす手段として奴隷を増やすという事はある。

では、なぜこうした生産性投資の概念が無いかというと、下記の通り

なぜなら、自分がそこで頑張ってそこで得た生産余剰分の1部または全てを貰えるという概念がない限り発生しない。

つまり、私有財産制が確立されないとその動機が生まれにくいわけです。

ちなみに上記が確立されるのはフランス革命以降であり、

それまで資本主義は中々出てこれない。

勝手に国に取られたり、権利制限されたりするようなリスクが常にあるので

そこに投資しようと思わないし、頑張ろうと思わないわけです。

上記の理由から、生産性を上げようとしない。

ちなみに、金持ちは既に金持ちなのでそれ以上生産性を上げない。

競争環境

今は、競争社会は悪い文脈で語られる事があるが

上記で述べているように、大量の人間が同じ土壌で競わされているから生産性投資の概念がでている。

※昔はその権利すらなかった事を考えると、競争させてもらえている状況は悪い事であると一概には言えない

✔資本主義に対する間違った認識について

「資本主義」と聞いて、あまり良い印象を抱かない方もいるだろう。

例えば、下記の通り

- 金が全てだ

- 汚いお金だ

上記の認識は、感情的な勘違いであり、ただの間違った印象に過ぎない。

【結論】資本主義と拝金主義は全くの別モノです。

- 株式会社という組織形態が存在していてそれが上手く最大限活用している状態

- 金融技術が発達している状態

- 自由の概念が市場経済的にも自由で誰にも制限されていない状態

- 自分という個人の自由も保障されており、法人の権利も保障されている状態

上記の状態から生まれる世界が「資本主義」

つまり、その世界で各個人なり法人が生産性を上げながら、自分の資本をさらに増やしていくという活動ができていて、

それによって生産性がどんどん拡大し続けているという状態が「資本主義」なわけです。

それが、これまで中世までは無かった。

なので、拝金主義(お金が1番という考え方)と資本主義は同一視されることがあるけれど全然違うということ。

※ちなみに拝金主義は古代からもずっとある。

ブルジョワジー勃興

資本主義の土台として「自由と権利」というのがあり、フランス革命と話が繋がる。

下記では、フランス革命時に触れたブルジョワジー(金持ち)たちが

どうやって生まれ、勃興してきたかという話しになります。

【結論】封権制の権力が弱まることで生まれてくる

具体的な流れは、下記の通り

まず始めに、封建制(ある1人の権力がその領地を持っていてそこの領地の税収や国民を所有している状態)

この封牽制の中では基本的にはブルジョワジー(金持ち)は出てこれない。

封建制が強い状態では、

農業が基本の生産活動ではたくさんの麦などが取れても、全部吸収(搾取)される。

年貢(税金のような感じ)で当り前の事として詐取される。

また、そもそも農奴が納めているのは自分の労働なので、民衆が貯めることができないし、貯めるという概念が無い

上記が基本の中で、封建の権力が下がると

「労働ではなくて、生産物で納めて良い」と変化するわけです。

つまり「麦」そのもので納めらるようになる。

そこからさらに封建の権力が下がると

「お金で納めて良いよ」となる

要は、税金がとても高いので労働で納めている状態の時には他に時間が取れないので、ずっと搾取されている状態、

しかし、お金で納めて良くなることで、自分の時間が全部取られるわけじゃない状況が発生する。

この人たちの中から富みを貯えられる人たちがでてくるわけです。

お金として余剰を自分の所に貯めておくことができる。

生産性を上げることで自分の利益に直接繋がってくるようになり、日雇い労働者じゃなくても良くなった

✔具体例

17世紀頃から、イギリス、フランス、オランダなどでブルジョアジーがでてくるようになる素地が作られる

主な流れは、下記のとおり

これにより、封建制が下がるっていく。

また、1530年くらいには大航海時代でスペインが大量に貴金属をヨーロッパに流すことで物価が上がった。(エピソード#76参照)

税金は一定で物価が上がったことで相対的に税が下がり貯めやすくなった。

上記により、ブルジョワジー(金持ち)が出てくる素地が作られていき、

177世紀頃からブルジョワジーが色々な国からでてくるようになる。

(イギリス、フランス、オランダ…など)

✔フランス革命との繋がり

ちなみに、

上記の流れで出て来たフランスのブルジョワジー(金持ち)たちが、フランス革命で滅びました。

彼らがでてくる前の世界では約9割が農業をしているのだけれど、

封建社会の制約から外れて、富みを貯えられるので権力を持ち始める。

権力を持ち始めて、株式会社の登場によって彼らの権力がどんどん上がる。

ここから、君主制との戦いが起りフランス革命に繋がっていく。

下から盛り上がる圧力を押さえつけようとして弾けたわけです

(※シーズン9フランス革命参照)

資本主義の勃興はイギリス

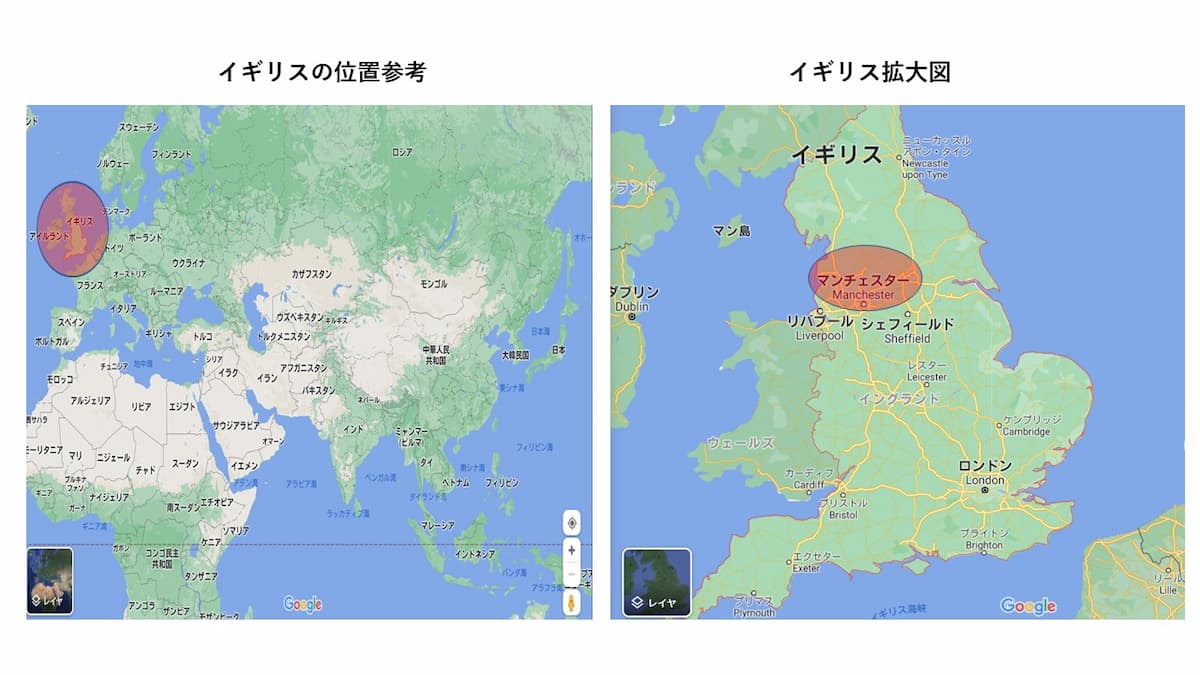

資本主義が起生まれたのイギリスのイングランド(マンチェスター)で生まれました。

※位置については上記に地図の切り抜きでマークしておいたのでイメージの参考にどうぞ

今は、人口約55万イギリス6番目の大きな都市ですが、

資本主義が勃興した当時はまだ田舎で農村ののどかな村だった。

✔なぜフランスではなくイギリスで起った?

なぜ、フランスではなくイギリスで資本主義が起ったのか。

一言でいうと「イギリス王権が弱かったから」イギリスが自由になって資本主義へ繋がっていきます。

シーズン9の内容であるが、絶対王政のフランスではガス抜きが上手く出来ず一気に爆発して大きな革命が起った。

そして、実はイギリスでも革命は起きている。(※「ピューリタン革命」と言う)

フランス革命は社会通念概念を変えていくという意味ではイデオロギー的にすごく意味があったが、

一方でイギリス(ピューリタン革命)はフランスほどのイデオロギーベースの圧倒的では無かった。

下記、具体的な流れになります。

途中イギリスに凄くバカな王様が出て来て、その人のせいで王権が一気に下がる。

イギリス議会が強くその中にいるのはブルジョワジーなので、彼らに便宜を図った政治をしやすかった。

そこで、財産の自由などを王様に約束させた。

上記がベースとしてあって発展し、産業革命に繋がっていく。

要は産業革命から資本主義のスタートが始まって行く。

(※産業革命と資本主義の勃興はほぼ意味合いとしては同じ)

スペインやオランダやフランスなど色々な国と戦っている状態

- フランス革命ではルソーで理論武装しているように

- イギリスではジョンロックという人で理論武装して

ブルジョワジーが王権に対抗していくような時代だった。

✔イギリス(イングランド)から始まる産業革命

イギリス(イングランド)は後進国で、そこから産業革命が始まる。

参考程度に人口でいうと規模は、下記の通り

- イギリス700万人

- フランス2500万人

なぜ、後進国のイングランドで始まるのか

【結論】人がやっていた作業を機会がするようになるからです。

産業革命は突然いきなり始まるわけでは無くて50年づつくらいかけて、時間をかけて少しづつ始まる。

ちなみに、700万人しかいなかったイギリスの経済が盛り上がり

フランスが勝てなくなって、フランス革命の要因の1つでした。(※シーズン9参照)

つまり、全部が繋がっているということ

イギリスが機械化によって綿などを大量生産できるようになる。

それをフランスが仕入れて、フランス内の綿業者が全滅する。

これらは王政が弱かったからである。

上記のようなことからもわかるように、

全ての現象は全てのことに一長一短の影響を与える

産業革命は工業化なので、

- 研究機関

- 科学

上記とは全然違うルーツから生まれている。

つまり、生産制を高めようと思って職人が工夫した。

産業革命が資本主義のルーツのような感じ。

✔なぜ田舎のマンチェスターだったか

まず始めに、産業革命が起るには下記のような市場(状況)があることがまず大事になる。

- ご飯が足りていて、余剰生産分がある状態

- この余剰生産分をお金に変える。

- お金に変えたもので、そこからさらに何かを買う

上記のような市場(状況)が無いと

単純に「作っても売れないなら作らない」なので、産業革命につながらない。

だから上記のような市場(状況)があることがまず大事になる。

では、産業革命の1番最初の市場とは何だったのかというと、

【結論】紡績です。つまり、衣類の布なので田舎から生まれたわけです。

簡単にまとめると、下記の通り主に2つ

- 田舎で羊毛を取っており、都会では無理だった

- イングランドは封建制が早い段階で無くなった国

具体的には、下記の通り

産業革命は都会では起る理由がない。

つまり、田舎からしか始まらない。

羊毛は田舎で取っており、発達して工場を作るときは基本的に田舎。

(※工場を比較的都市部に建てて人を集める。というのは時代が進んで後にはあるが当時は違った)

既に述べているように、イングランドは封建制が早い段階で無くなっていった国である

- 農奴と呼ばれる人たちが既に中世末の時点でいない状態

- 土地の私有化もすごく進んでいた

土地の私有化が進んだ結果、みんな農業生産制を上げようという概念が生まれる。

要は、「自分がたくさん作れば作るほどリターンがある」となればみんな何とかしてたくさん作ろうとするわけです。

これが搾取されていたらこうは思わない。

✔機械化への流れ

生産制を向上させた結果、イギリスだけ栄養状態が良くなり人口が増えた。

当時は、病死や餓死により人口が少なかった状況から豊かなる。

一方でフランス革命はご飯が食べられない状態で起っていた。

ちなみに、イギリス人から見て「フランス人が老けてる」というのが残っていたりします。

栄養状態が悪いため20際でも老婆のように見えていたようです。

外見だけでなく寿命も違う状態というのがあり、イギリスだけ良い暮らしをし始めていた。

ここまでの流れを簡単にまとめると、下記の通り

- 王権が弱かったことにより、生産制に対する投資が始まり、

- 暮らしが良くなり、そこからブルジョワジーが発達した。

- そして、ブルジョワジーたちが次に投資する対象として見つけたのが紡績業界

上記の次に紡績業界で起きたのが機械化です。

つまり、イギリス人の暮らしが良くなったので人件費が高かった。

人件費が安ければ人を投入すれば良いので、「機械化」というのは人件費が高くないと出てこない。

だから、古代ローマなどでは改良せずにずっと人を投入し続けていたわけです。

しかし、イギリスでは人件費が高騰していった。

結果、布を織るのはいいけれど高くなるのでなるべく人を減らそうと工夫する。

✔全部が繋がっている

上記のように、人間の意識がそこに転換するまでに

これまでに説明してきた銀行など全ての因子が複雑に繋がり関係しているわけです。

それにより、イギリス(イングランド)のマンチェスターで生産性への投資が始まり、爆発的にイギリスが力を強めていく

そして機械は24時間働けるので、どんどん影響を与える。

- 紡績の次に人工肥料などを作ろうという産業がでてきて

- 電信、電話、電球、モーターなどが出来てきて

- 自転車、自動車、ラジオ、映画、飛行機を作ろうというのが出来てきて

イギリスで概念が生まれて産業革命が起り生産性が上がり、株式会社が先頭を切ってこれらを実行していき

今度は、資本主義が生まれたイギリスではなくて、アメリカで株式会社が資本主義を加速させて行く。

(※上記はエピソード#77で既に説明している流れ)

つまり、「発明」した所と「発展」させた所が違う。

ちなみに、フランス革命が起ったせいで

今度は君主国が倒されていく構造になり(※シーズン9参照)

【結果】第1次世界大戦が起る。

こうしてヨーロッパで第1次世界大戦が起っている時、

アメリカは遠くにいて被害を受けなかったので、どんどん産業が発達していき

第2次世界大戦が終わった後はアメリカが覇権を握る時代になっていく。

つまり、アメリカで株式会社が発達できたことも関係しており

資本主義が発祥の地だからこそヨーロッパ一帯で第1次世界大戦が起っている。

その後、第1次世界大戦で疲弊したところへアメリカが一気にくる

そして今、中国が伸びてきていてそれにアメリカが喧嘩を打っているような状態が今です。

微妙に場所やタイミングがズレていて、世界のリーダーも変っている。

当時を生きる人々が、これらを全て把握して予想しコントロールするなんてことは絶対に出来ない。

アジアでは資本主義が起きなかった

ちなみに、なぜアジアで資本主義が起きなかったのか。

【結論】(中国)国家権力が強すぎたからです。

そのシステムでずっと行けてしまった結果、資本主義を生み出せず、

資本主義が生み出せない国家は経済力が弱いので結果、西洋に支配されていくコースになっていく。

大航海時代など、技術力もずっと中国のが上だった。

- 中国の方が艦隊を持っている数も多く、航海技術も高い

- 羅針盤を作ったのも中国

- 火薬も紙も作ったのは中国

- 貨幣の鋳造技術さえ持っている

この中国は出来すぎていたから競争原理が働かず、資本主義を起こせなかったわけです。

この状態で存続できていた理由は、

「科挙」という圧倒的な優秀な官僚体制を作っていたからである。

(※「科挙」とは、隋の時代から、出自に関わらず試験に合格した人は優秀な官僚として登用するというモノ)

科挙のシステムが優秀すぎて統治する能力が高く、ずっとそれで行けてしまった。

しかし、だから清の時代にヨーロッパが攻めてきた時に全く歯が立たない。

- お金を持ってる

- 技術も持っている

- 生産性は高い

- システムも上手い

しかし、産業革命は起らなかった。

そして産業革命を起していない国は生産性のレベルが違い過ぎて弱かった。

✔余談

資本主義の登場以前には、うつ病や統合失調症は無かったという話しがある。

要は、資本主義の特徴である「自由がある、権利がある、生産制の向上」

これらが原因の可能性があると言う人がいる

※それが正しいかどうかは分からないが、完全に否定もできない。

つまり、自由がなければアイデンティティ(独自性、自己認識)の喪失という概念も起りにくいのかもしれない。

考え方としては、下記の通り

- 自由だから自分にあらゆる選択指を迫られて

- 選択指があるからこそ良い選択と悪い選択が生まれる

- だから悩んで困難な状況に陥る

もしこれが正しいと仮定するならば、

- 自由が有ればうつ病があり

- 自由が無ければ奴隷がいる

良いだけのモノは無いし、悪いだけのモノも無い。

歴史とは難しくて面白いです。

※うつ病については、精神の強さでなるならないが決まるわけではないので、誰でもその可能性がある。

もし、自分がそうだったとしても落ち込む必要はない。

エンディング

今回はマクロ系の歴史だったので、全世界史を通じており情報量が多かった。

皆さんに感じて貰いたかったのは「予期できない連鎖」と「全てが繋がっている」という感覚。

そして、これからもまた何か変っていくか分からない。

仮想通貨やシェアリングエコノミーやサブスクが流行っている。

これらは、これまで自分達が所有していたモノを皆で共有しようという概念である。

つまり、資本主義の要素の1つ「私有財産制」の意味合いが変ってくるわけです。

資本主義どうなるの?というような議論もされるし、言葉がどんどん変ってきている。

さらに、クラウドファンティングの出現により株式会社のお金の集め方も変っていくだろう。

つまり、株式会社じゃないけれどお金を集めやすくて生産性が高い組織がでてくるかもしれない。

あるいは、それで先にお金を集めておいてそれを元に生産するみたいなことでマネタイムズのタイミングが前後にズレるという事が起ってきていて、経済の仕組が大きく変ってきている。

感想

目次へ戻る

シーズン3コミュニケーション以来、個人的に好きなマクロ系だったので楽しかったです。

視聴前には、紙幣とは単純に延長線上の進化にあると思っていたので、

見事にイメージを覆され、全然ルーツが違うことを知れて新鮮で面白かったです。

時代が進み発展しているのは確かだろうと思う。

貧富の差の拡大はあれど、貧困自体の数は減少している。

一方で、マクロ視点で考えると

所有から共有への変化や、ニッチな層同士でも価値観の近い人たちが繋がりやすくなっている状況などから

ある意味ではスキル(能力)の交換関係や融通関係へ近づいているような気がした。

金融には関係ないかもしれないが、フリーランスやアドレスホッパーなども

移住→定住→移住と捉えるならば、

時代が進み発展しているようで、形が変っているだけで振り子のように揺り戻しというかなんというか、

ある意味では過去の状況に近づいているような気がして少し考えさせられて非常に面白いです。

参考文献

青字の各参考文献タイトルをクリックするとAmazon購入ページが表示されるのでそこでご購入頂くことが可能です。

Amazonが提供する電子書籍読み放題サービス「kindle Unlimted」なら無料で読める場合もあるので気になる書籍はチェックしておきましょう。

kindle Unlimtedにまだ登録していない方はこちら

料金は、月額980円(税込)で利用でき、30日間の無料お試し期間があります。

Amazon会員であれば誰でも利用可能です。

参考文献の中には、1冊1,000円以上する本もたくさんあります。1冊読むだけでも月額料金の元を取ることができるのでおすすめです。

『マネーの進化史』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫 ハヤカワ文庫NF)

『資本の世界史 資本主義はなぜ危機に陥ってばかりいるのか』(atプラス叢書)

『デジタルネイチャー生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』

『人類の歴史を変えた8つのできごと 1 (言語・宗教・農耕・お金編)』(岩波ジュニア新書)

最期に

「アンティークコインギャラリア」をご存じですか?

カエサルやアレクサンドロスの時代のコインを売っている会社です。

色々なコインが並んでいるので見るだけでも楽しと思います。

アレクサンドロスたちが持っていたのかと思うと、ロマンがあって楽しいですよ。

(¥数万~¥数百万で買うことも可能です。)

気になる方はこちらをどうぞ

♦アンティークコインギャラリアへ♦

最期まで読んでいただきありがとうございます。

シーズン毎にテキストでまとめているので気になる方はコチラをどうぞ

♦シーズン1 吉田松陰♦

♦シーズン2 スパルタ♦

♦シーズン3 コミュニケーション史♦

♦シーズン4 天皇♦

♦シーズン5 キングダムSP 秦の始皇帝♦

♦シーズン6 諸葛孔明♦

♦シーズン7 世界三大宗教♦

♦シーズン8 ヒトラー♦

♦シーズン9 フランス革命♦

♦シーズン10 ガンディー♦

♦シーズン11 アレクサンドロス大王♦

♦シーズン13 三蔵法師・玄奘♦

♦シーズン14 高杉晋作♦

参考文献やおすすめ書籍の紹介記事があります。気になる方は以下からどうぞ

♦コテンラジオ参考文献、おすすめ書籍の紹介♦

おすすめの映画作品の紹介記事があります。気になる方は以下からどうぞ

♦【コテンラジオ好きへ】おすすめの映画を紹介♦